Григорий

Васильевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

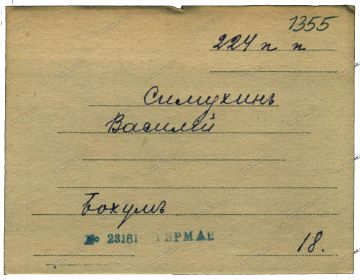

Григорий Васильевич родился на побережье озера Байкал в селе Оймур Кабанского района Республики Бурятия в семье Симухиных Василия Анисимовича и Варвары Дмитриевны (урождённой Капустиной).

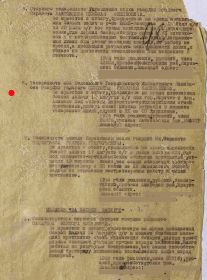

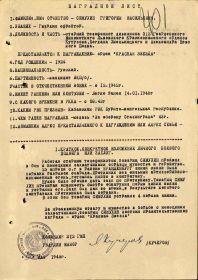

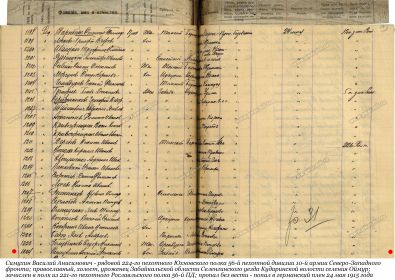

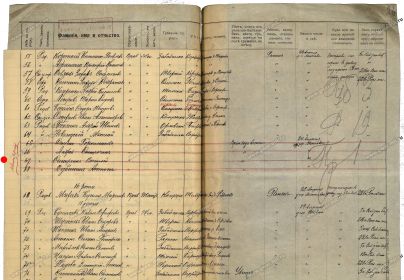

Григория Васильевича призвали по мобилизации в августе 1942 года. Так как он был комсомольским вожаком, провожать его войну пришло много молодёжи. На фронт Григорий Васильевич попал в декабре 1942 года; войну он прошёл телефонистом в 312-м миномётном полку. Очевидно, что его боевой путь начался со Сталинградской битвы, так как он был награждён в 1943 году медалью "За оборону Сталинграда". Согласно опубликованным ЦАМО документам, в августе 1943 года Григорий Васильевич был телефонистом 434-го гвардейского отдельного миномётного дивизиона 312-го гвардейского миномётного полка 3-й армии и в ходе боёв на Курской дуге в Карачевском районе Орловской области 12 августа совершил подвиг, за который был награждён медалью "За отвагу" 3 октября 1943 года; приказ был подписан в Брянске.

14 января 1945 года в боях за освобождение Польши наш солдат получил лёгкое ранение.

Весной победного года Григорий Васильевич воевал уже в должности старшего телефониста дивизиона 312-го гвардейского миномётного полка, который тогда входил в состав 4-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта. В ходе Берлинской наступательной операции в районе города Брандербург в Германии 24 апреля Григорий Васильевич совершил второй подвиг, за который был удостоин ордена Красной звезды.

Награды Григория Васильевича:

- нагрудный знак «Гвардия»;

- медаль «За оборону Сталинграда» (1943 г.);

- медаль "За отвагу";

- орден "Красной звезды";

- медаль "За победу над Германией".

Вернувшись с фронта домой весной 1947 года, Григорий Васильевич вскоре трагически погиб при строительных работах. К сожалению он не успел жениться и оставить наследников. Но память солдата чтут потомки его брата, Гавриила. Похоронен наш солдат на своей малой родине, в Оймуре.

Писатель Константин Карнышев, уроженец Оймура, посвятил Григорию Васильевичу рассказ "Гринька Симухин":

"Гринька Симухин

На фотографии военных лет, побывавшей в различных передрягах, с оборванными краями, Гринька стоит среди своих сверстников во втором ряду. Сделана она в дни призыва на службу. Все они по такому случаю приоделись. По тем небогатым временам без какой-либо броскости. На Гринькиных плечах длиннополый куртик домашнего шитья. На голове кепка. Тогда в ходу были восьмиклинки. Удлиненное лицо, задумчивое, подернутое тенью печали. Идет война. Дома останутся мать с младшим братом школьником. Гринька уже к своим неполным семнадцати годам вовсю вошел в работу. Как они будут без него? Отец, вернувшийся из немецкого плена, отравленный газами, вскоре умер. Что осталось после него: оголенный сарай, некорыстная стаюшонка с коровой, дом с деревянной кроватью, с русской печью, с двумя столами и скамейками — все его убранство. Мать — вечная домохозяйка. Хлебное поле в Татарском Ключе было отобрано. Усадьба подрезана. Раньше они кормили семью. Были с зерном. Теперь картошки не хватало даже до конца весны. Много ли ее вырастишь на отведенном клочке. Гринькин дом стоял через два дома от нашего. Только на другой стороне улицы на углу заулка. Сколько раз за день по тем или иным задельям пробежишь по нему к берегу. Или покупаться, или за плавником для печи, или поудить, или просто поноситься по берегу: вдруг подвалит удача, что-нибудь выбросит море. На жуткую находку я однажды наткнулся, простреливая глазами прибойную полосу, заваленную шарой, ракушками, камышовыми дудками и сучьями. Не сразу я пришел в себя, чуть ли не задохнувшись от страха. От утопленника почти ничего не осталось, кроме скелета, отполосканного водой до костей. Там же на берегу, на пригорье, отец откопал могилу и захоронил останки. Еще долго я не мог спокойно проходить мимо этого места.

Какой бы печальной изнанкой ни смотрела на нас жизнь, были мы народцем дошлым, на всякие проказы гораздым. Рассердившись при игре в лапту на Гриньку, я вцепился в его ичиг. Сколько ни пытался он меня скинуть, отодрать, но так и не мог. Волочил за собой, как торбу. Уговоры не помогали. Ноша-то не из приятных. «Скажи, скажи, что играл не так», — требовал я от него, клещевато обвив руками его ногу. «Ну, виноват, виноват», — пошел он на попятный. Не ожидал я такого шага от Гриньки. Принародно, прилюдно слабость свою показывать. Признавать ее перед какой-то мелкотой. Не проще ли было бы крепко отмутузить приставателя. Не лезь, не досаждай, знай, кто перед тобой. Были мы в той поре, когда жалостливыми нас не назовешь. Даже не догадывались, что делаем кому-то больно. Вот по такому жестокосердию я и научился плавать лет в девять. Стоял на берегу речки, глазел на купающихся. Неожиданно кто-то сзади толкнул меня в воду.

«Это же он сделал», — мелькнула в моем затуманенном сознании догадка, когда я отчаянно шлепал по воде руками. Сквозь залитые влагой и слезами слипающиеся ресницы я увидел, как Гринька поспешно отрывался от того самого места, где я был зашвырнут кем-то в речку. Я даже не сразу сообразил, что держусь на плаву, не тянет меня камнем на дно, как это было раньше.

— Это ты, ты! — вопил я, выбравшись на берег и еще до конца не отдышавшись. Злость сильно во мне подтаяла. Я как бы еще не вышел полностью из нее, но был уже во власти иных чувств. Могу, могу теперь держаться на воде — ликовало все во мне.

Зачем же я поднимаю голос до таких высот на Гриньку? Вовсе, может, и не он это сделал, а если он, ну и что. Что-нибудь я потерял, разве не счастлив, пусть и коротким счастьем? В кои веки оно выпадает.

Сколько было у меня за мое девятилетие таких мгновений. Мало их наберется. Ведь я уже не боюсь никакой воды. Могу нырнуть в любую глубь речки, заплыть в море.

Не без опасений пробегал я по заулку. Побаиваясь, как бы Гринька не выскочил из своей ограды. Сильно я его унизил. Не всякий это стерпит. Не мог я даже подумать, что через несколько лет в нашей жизни все может круто перемениться. Осиротеет дом. Умрет мама. Уйдут на службу старшие братья. И войне не будет видно ни конца, ни края. А в семью к нам войдет новый человек — тетка Варвара, Гринькина мать, с сыном Ганькой. Приведет во двор свое приданое — яловую корову, не прибавив достатка. Теперь в наш дом поступали письма-треугольники от двух фронтовиков. Мой брат Федор воевал в артиллерии, командовал орудием; Гринька был пехотинцем. Разница в летах у меня с ним в три года. Каждую секунду он ходит передовой, каждый день чем-нибудь заполнялся желудок. Под огнем протаскивалось или привозилось, наливалось горячее или холодное в котелок, а если его не оказывалось, то и в каску. А вот дома... Боже мой, как жалко мать и брата Ганьку! Как на вешалках висит на них одежда. Напарник ждал, торопил, нетерпеливо перетаптывался, ну, что ты?

С пыхтением и одышкой пронесли бревно до сруба. Корячась и шаркая сапогами, взошли на открылки лесов. Встали по углам сруба, под тяжестью сгибаясь и пуча глаза и сдавливая челюсти. Под согласный возглас — Подняли! — Гринька резко оторвал бревно от плеча. В спине хрустнуло. Прежней упругой силы в теле не было. И бревно, дрогнув, угрожающе подалось вниз. Ударило в плечевую кость. Пронзила боль. В голове сверкнуло. Гриньку качнуло и повалило. Бревно, догнав его на земле, толкнулось в грудь, раскрошило ребра, поразрывало что-то внутри живота. До больницы Гриньку не довезли, умер он по дороге.

О смерти его я узнал в госпитале. Вернувшись домой через несколько дней, пошел на кладбище к родичам. Птичьим перекликом встретило оно меня, березовым и осиновым шумом. Обойдя своих, постояв на коленях возле оградок, крестов, я стал искать Гринькину могилу. С фотографии он смотрел страшно юным — чуть больше двадцати ему. Под осевшей двухметровой земляной насыпью он тоже останется вечно молодым...

И снова я на кладбище. Пятьдесят лет отгорело. В каждый приезд стараюсь побыть у своих. Постоять в горестном раздумии над могилами. Цветочек воткнуть, конфеток положить, словно поднимутся они и отведают. Гринька на фотографии все тот же, безумно молодой, глаза широко открыты. Я же дряхл, худ, хром, ношу с мучениями задыхающуюся грудь. Безрадостными глазами смотрю на небо, на солнце. Без удивления слушаю птичью возню в кронах. Зачем живу, если никому не нужен, никому не в радость, от самого себя уставший? И как боязливо вслушиваюсь в лестничную жизнь: не идут ли? С опаской взираю на дверь, поджидая в нее стука. Иногда просящие — язык не поворачивается называть их нищими — выстраиваются очередью. А ведь у самого бывают дни, когда надеешься на счастливый случай.

— Ломтика не найдется? Со вчерашнего дня крошки не было во рту... — Никуда не денешься от просящего взора, везде он догоняет...

Отчего-то еще и поныне я как бы пытаюсь переменить ход того злосчастного дня, чтобы задним сроком поправить Гринькину судьбу. «Гринька, Гринька, — окликаю я через земную толщу его.—

Что же ты? Не под силу было отощавшему тебе за бревно хвататься, а ты полез под него. Зачем не поберегся?» Слышит ли он меня?

Почему же в России всегда столько голодных? Или постоянно снится мне один и тот же дурной сон?"

Вечная Память защитнику Родины, Григорию Васильевичу Симухину.

Боевой путь

Воспоминания

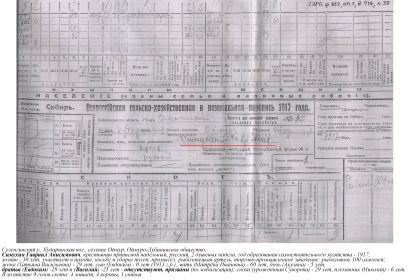

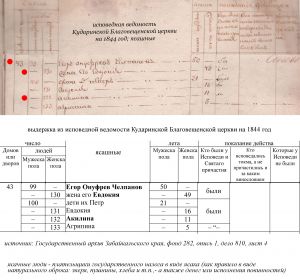

О прадеде солдата - воспоминание Сергея Константиновича Черниговского 1876 г.р., жителя с. Сухая Кабанского р-на; записано учителем истории, Виталием Васильевичем Власовым в феврале 1960 г.

«На обнажённом прибоем берегу можно увидеть сейчас несколько слоёв перегноя, слоёв сгнившей древесины – остатки сгнивших обрубков, щепья и т. д. Однако большое скопление перегноя и остатков строений можно было тогда видеть и на площади 1 гектара по правому берегу р. Топки. Эти остатки и сейчас есть. Здесь было жилище Симухиных, которые выехали из Сухой до моего рождения.

К 1885 году, когда я и мой отчим разбирали дом на дрова, было видно, что окладные брёвна подгнили, а подкладки под брёвнами сгнили наполовину. Это был самый старый дом в Сухой из сохранившихся к 1885 году. Дом Симухина Луки был построен из толстых лиственных брёвен, которые рубились вокруг постройки, и их, очевидно, вручную подтягивали к месту стройки. Объём этих брёвен был настолько велик (в диаметре более полуметра), что нельзя допустить, чтобы брёвна подвозились лошадьми. Рубка дома велась топором в угол. Брёвна не тесались, а только шкурились. Крыша делалась из коры лиственницы. Потолок настилан из колотых сосновых горбылей, отёсанных топором. Пол был земляной. Размеры дома были 6×7 метров, рассчитаны на большую семью. В доме три окна размером 50×50 см. Печь занимала четвертую часть дома и была сложена в виде банной каменки из камней на глинистом растворе. Для освещения дома в ночное время был сложен очаг, где сжигалось смольё. Стены дома были прокопчёны дымом. Это, видимо, потому что печь из каменной кладки часто щелилась, и дым, не успевая уйти в дымоход, проникал в дом. К дому Симухиных прилегали скотные дворы, сделанные из брёвен, и выгон, обнесённый изгородью.

Мне доводилось 8-9-летним (в 1884-1885 г.) бывать у Симухина Луки. Дед Лука был глубоким стариком (60-61 год), сидел и лежал на ленивке у печи в доме сына, не мог уже работать. Проживал он тогда в Оймуре, а выехал из Сухой когда-то до 1870 года. Родился он в 1796 (1824) году. У него было семь сыновей: Анисим (1858 г.р.), Пётр (1855 г.р.), Иван (1862 г.р.), Павел (1869 г.р.), Гурьян (1876 г.р.), Семён (1873 г.р.) и младший Осип (1861 г.р.), – я с ними бормашил в Сору. Они были примерно в моих годах и старше, и приходились по деду Луке сродни. Видимо, он был богат, так как всем взрослым уже сыновьям построил по новому дому. Дед Лука утверждал, что Оймур начал заселяться позднее, чем Сухая. Больше такого, что касалось истории заселения Сухой, он не рассказывал, или я не помню.

Спустя 20-30 лет после постройки симухинского дома был построен дом Филонова Филиппа, который жил 105 лет и умер в 1881-м году. Дом Филонова был построен более прогрессивным способом, чем дом Симухина. Брёвна для постройки брались диаметром 40 см. Сосновые, отпиливались поперечной пилой. Внутренние стены дома были оттёсаны топором. Снятие щепы во внутренних углах сходило на нет, потому углы внутри дома были полуовальной формы. Потолок же делался из тонких круглых бревен, пол – из колотых плах, отесанных топором. Крыша крылась драньем. В доме было три окна: два на юг и одно на восток. Окна размером 50×60 см затягивались брюшиной и закрывались ставнями. Печь стояла на срубе и занимала почти четвертую часть избы. Сложена печь была по русскому образцу из кирпича. В 1790-м году сыновья Филиппа Филонова, Тихон и Кирсантий (Хрисанф), построили дом, который был по конструкции такой же, но меньше – 4×5 м. Третью часть дома занимала глинобитная русская печь, которая простояла до 1953-го года, то есть 150 лет. Более поздними постройками жилых изб были дом Финоеда (построенный в 1820-м году), Рогова Владимира (построенный в 1850-м году), Черниговского Дмитрия (построенный в 1870-м году) и дом Черниговского Ермила, построенный в 1875-м году.

Занятия в Сухой были: рыболовство, охота, скотоводство. Кругом 5-6-ти домиков стоял непроходимый лес. Больше было лиственниц. При домах были вырублены поляны для загона скота.

Первым жителям Сухой приходилось преодолевать большие трудности с бездорожьем. Не всегда можно было зимой по льду Байкала забросить в Сухую хлеб и другое для жизни. Приходилось добираться по сухопутью на лошадях, запряжённых в телегу-одноколку. Тележная дорога была проложена по корням прибрежного леса, по песчаному берегу, по болотистым участкам. Лошадь тащила телегу по песку, рытвинам и грязи, выбиваясь из сил. Самым опасным местом проезда был путь в 800 метров по Дуланскому калтусу, где было большое месиво болотистой грязи. Лошади вязли, вытаскивались воротом. Дуланский калтус десять лет заваливался жердями, землёй, песком, но его так и не смогли сделать безопасным. Первые жители до 30-х годов 19 века ездили вьюком, объезжая Дуланский калтус. Но отсутствие дороги не останавливало крестьян, которые хотели поправить свои дела в этом захолустье.

Надежда была на рыбу. Её можно было ловить и зимой, и летом, и спрос увеличивался. На рыбу можно было выменять хлеб, соль и другие товары. Однако первые поселенцы в Сухой жили в нужде. Убранство домов было убогое: стол, сколоченный из колотых досок, лавки вдоль стен, нары вместо кроватей, чурки вместо табуреток – вот такая мебель была самодельная. Чашки и ложки делались из нароста на березе. Пищу варили в горшках и чашках чугунных, которые берегли, чтобы брать в дорогу, на рыбалку. Была и стеклянная посуда, но она стояла на полках. Были чугунки и медные чайники. Самовары появились после 1890-го года. Одежду шили из ситца, холста и овчин. Обувь шили из самодельной кожи. Это были чирки, которые носили и зимой, и летом. В хозяйстве держали по одной – две лошади. Кроме лошадей держали по 2-4 головы рогатого скота, свиней не держали. Овец было до 5-10 голов.

Рыбалкой можно было заниматься сезонно на Байкале и не всегда успешно. Поэтому местные жители, надеясь только на основную часть своего труда, не имели возможность свести концы с концами. В отдельные годы рыбы вылавливалось с избытком, но на неё цены падали, и опять-таки, у рыбаков-крестьян не было больших доходов. По мере улучшения орудий лова и накопления опыта отдельные семьи, располагающие рабочей силой (как семья Симухина Луки), могли выйти в зажиточные и выехать из сухинской глуши в Оймур, где они, используя наёмную батрацкую силу, расчистили земли.

Такие семьи, как Филонова Тихона, продолжали жить в бедности. У него было две дочери – Александра и Анна, которые не могли выполнять все работы, связанные с рыбалкой, поэтому эта семья не могла выйти из нужды.

Начало поселений в Оймуре могло быть только после провала Сора в 1861 году, когда берег Байкала подступил к нынешней береговой линии в районе Оймура. Так как естественное заселение могло быть только по берегам озера, а не в глубине тайги».

Уточнения по датам рождения добавлены соавтором страницы солдата.

воспоминание троюродного брата солдата, Григория Гурьяновича Симухина 1936 г.р.; записано соавтором страницы в июне 2016 года

Мать говорила: «Лука Симухин держал 18 голов лошадей. Он занимался ямщиной. Когда подходила очередь женить сына, строил ему всё необходимо: дом, баню, коровник, конюшню, – и отделял скотину всю, какую держал. Потом начинал строить следующему сыну...»

В Оймуре был дом Луки 1881 года постройки, в 1942 г. (когда наводнение было) этот дом был затоплен, потом его разобрали на дрова, это был второй дом Луки в Оймуре. Первый, небольшой был; не знаю, когда был построен; когда дом состарился, его разобрали на дрова, мать моя (Афанасия 1904 г.р.) играла на его руинах в детстве.