Василий

Иванович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

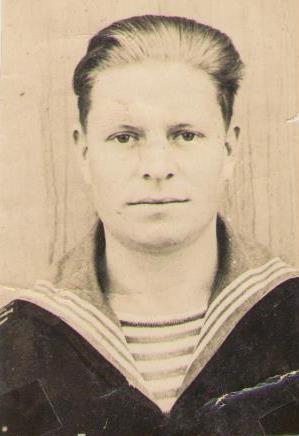

Шеин Василий Иванович

(Рассказ «Воспоминания о дедушке»)

Болезненно сжимается сердце, когда думаешь, как мало среди нас осталось людей, которые «доподлинно знали – им знать довелось на роду, -

что было 9 мая весной в 41-ом году».

Мой дедушка, Шеин Василий Иванович, 1926 г. рождения, уроженец Белгородской области (он родился в селе Шеино Корочанского района, что в нескольких километрах от Белгорода) из поколения фронтовиков, что «навстречу раскатам военного грома в бой поднимались светло и сурово».

В 1941 году 17-летним он ушёл (точнее, убежал) на войну, прибавив себе лишний год. Такие же, как он, мальчишки шагнули в пекло войны прямо из-за школьных парт, ушли на фронт со своих выпускных вечеров, «не долюбив, не докурив последней папиросы».

Он воевал на Воронежском фронте, защищал небо Москвы, сражался под Дарницей, форсировал Днепр, восстанавливал разрушенный Севастополь… Был зенитчиком, командиром батареи. Наверное, поэтому он так любил стихотворение Роберта Рождественского «Баллада о зенитчиках». Вероятно, девочки-зенитчицы напоминали его фронтовую юность.

Сколько фронтовых историй (и трагических, и курьёзных баек) узнавал я, когда ежегодно (чаще всего в День Победы) к дедушке приезжали его фронтовые друзья. Кстати, один из них – земляк, из села Новенькое Ивнянского района.

Дедушка доставал заветную шкатулку, где хранились немногочисленные фронтовые фотографии, треугольнички писем, включал проигрыватель с неизменным «синеньким скромным платочком» в исполнении Клавдии Шульженко, а иногда брал в руки гитару…

И казалось, что и я с ними, фронтовыми друзьями, в землянке, где «горит свечи огарочек», в лесу прифронтовом или на безымянной высоте…

Святая яркость наступленья… Кстати, дедушка был очень многогранным человеком. На многих фронтовых фотографиях он с гармошкой. А ещё он играл на баяне, на гитаре, мандолине, и в школе, где проработал почти все послевоенные годы учителем трудового обучения, создал струнный квартет.

А какие умелые руки были у него! Мне трудно сказать, чего бы он не умел делать. И своих учеников он сумел научить и резьбе по дереву, и выпиливанию, выжиганию, филигранной работе с металлом, конструированию. Поэтому часто работы его детей занимали призовые места в конкурсах технического творчества.

Он был прекрасным чертёжником с настоящим инженерным мышлением, замечательным автомобилистом, пчеловодом с творческим подходом (вёл дневники о жизни пчёл) и вполне бы мог работать и столяром-краснодеревщиком, и военным историком: неустанно читал он военные мемуары, в любом городе прежде всего шёл в военно-исторический музей.

«Путь-дорожка фронтовая» привела дедушку на 1-ый Украинский фронт, которым командовал генерал Н.Ф.Ватутин. Кстати, когда мы с дедушкой приезжали в Белгород, то первым делом мы шли к обелиску его кумира – генерала Ватутина, часто с цветами. Не раз побывали мы и у памятника Апанасенко, и у бюста танкиста Попова, и о В.Шаландине тоже рассказал мне он.

Дедушка сражался под Дарницей и часто рассказывал мне о тех кровопролитных боях. Помню, как любил дедушка песню «Киевский вальс». Наверное, слушая слова «Снова цветут каштаны, слышится плеск Днепра», он видел не только вспененный снарядами Днепр, но и слышал соловьиную трель: ведь именно в Киеве он познакомился с бабушкой, которая, живя в Киеве у своих дедушки и бабушки, заканчивала Киевскую школу №5, а потом, окончив бухгалтерские курсы, работала на одной из киевских фабрик. Но мечта стать учителем после просмотра фильма «Сельская учительница» с Верой Марецкой в главной роли стала ещё сильнее, и бабушка поступила в Курский учительский институт, после окончания которого она была распределена на работу в Грайворонский район тогда ещё Курской области. Демобилизовавшись в 1950 году, дедушка приехал к ней, закончил учительский техникум – и появилась молодая учительская семья.

Но это потом, а в 1944 году дедушка попадает в Севастополь, который освобождали войска 4-го Украинского фронта и войска Черноморского флота. Дедушка не освобождал Севастополь, он восстанавливал его, охранял морские границы. Но картина А.Дейнеки «Оборона Севастополя» была его любимой.

Когда мама закончила институт и в первый свой отпуск поехала в Севастополь, с ней поехал и дедушка, как он говорил, по местам своей боевой молодости. Я помню, они привезли оттуда целый пакет фотографий: вот они на Графской пристани; вот дедушка возлагает цветы к подножию памятника адмиралу Нахимову; вот в военно-морском музее, а здесь – у Севастопольской панорамы, эти же снимки с Малахова Кургана…

«Севастопольский вальс,

золотые деньки.

Севастопольский вальс

Любят все моряки» - одна из любимых песен дедушки.

До последних дней его жизни (а ушёл он из жизни 29 июля 2000г. на 74-ом году жизни) его любимыми песнями были песни о войне, любимыми книгами – книги о войне, а «Воспоминания и размышления» Г.К.Жукова вообще были у него настольной книгой, любимые фильмы – тоже фильмы о войне, особенно киноэпопея «Освобождение» Озерова, «Белорусский вокзал» и «Они сражались за Родину».

Ему, фронтовику, обязан я и своими первыми историческими знаниями. Как своими рассказами он умел оживлять страницы учебника, рассказывая о том, как «клубились яростно метели по сталинградской по земле, дымились потные шинели, и шли солдаты по войне», как «у деревни Крюково погибает взвод», о том, что «на Федюнинских холмах тишина, на Мамаевом кургане тишь, словно не было войны, но война похоронена на дне тишины».

Память о войне всегда жила в дедушке. Это он первым повёз меня и в Белгородский музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление», и спускался со мной в землянку в музее Курской битвы, рассказывая об оружии времён ВОв. С ним побывал я и на Прохоровском поле, у Звонницы, и в храме Петра и Павла, и в историко-краеведческом музее Белгорода. Дедушка регулярно брал меня с собой на митинги. С ним я был и у Вечного огня на Алее славы в Грайвороне, и в сквере у памятника Родина-мать в Белгороде, и у памятника Неизвестному солдату у нас в Дорогощи.

Глядя на парадный пиджак дедушки, где сияли медали «За оборону Москвы», «За оборону Киева», медаль Жукова, Орден Отечественной войны 2-ой степени и многие другие (кстати, в нём мы и проводили его в последний путь – так он захотел), я неизменно испытывал чувство гордости. Наверное, тогда и родилось у меня моё первое стихотворение «Дедушке».

Давно отгремели военные громы,

Солдаты вернулись домой,

Где их ожидали родные просторы.

Вернулся и дедушка мой.

Как трудно, как бедно, как яростно жили,

Как раны лечила земля!

Друзей и подруг фронтовых не забыли,

Ведь вместе прошли через море огня!

Склонившись над книгой, усердно работал

Любимый мой дед-фронтовик.

Работал, учился, трудился до пота

И тайны ремёсел постиг.

Учитель труда получился отменный,

Прекрасных детей воспитал,

Он добрым, заботливым был неизменно

И внуку своё мастерство передал.

Спасибо, родной мой, за ласку, за дружбу.

Всегда буду помнить тебя!

Твою многолетнюю Родине службу

Запомнит навеки родная земля!

Ушёл из жизни мой дед, ушли и продолжают уходить ветераны ВОВ, которые являются для нас живой книгой священной истории нашей Родины. «Прошла война, прошла страда», которая «такой вдавила след и стольких наземь положила», что вот уж семь десятков лет «живым не верится, что живы».

И мы, их потомки, всегда помним, какой ценой завоёвано наше счастье. И помнить будем всегда!

Внук - Герман Гнедой,

с.Дорогощь Грайворонского района