Николай

Семенович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

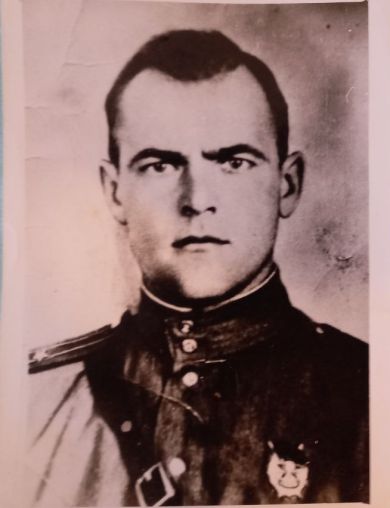

Ковалёв Николай Семёнович родился 27 декабря 1908 года в деревне Румок Рогачёвского района Гомельской области, БССР, в семье крестьян-бедняков. Из одиннадцати детей в семье до взрослого возраста дожили лишь четверо.

До 1926 года он учился в Озаренской средней школе. После окончания в 1929 году профессионально-технического училища в городе Рогачёве работал машинистом парового локомобиля на паровой мельнице.

В 1930 году был призван в армию, где проходил службу до ноября 1937 года. Вернувшись домой, начал работать бухгалтером. В 1938 году был направлен на переподготовку, по окончании которой продолжил службу в Гомельском областном военкомате, где его и застала Великая Отечественная война.

Боевой путь

В августе 1941 года был назначен начальником штаба отряда активной разведки Брянского фронта, а через 2 месяца — командиром этого отряда с присвоением звания капитана.

В первой половине июня 1942 года в район города Добруш Гомельской области был выброшен особый отряд активной разведки разведывательного отдела Брянского фронта, его общая численность составляла 69 человек. Командиром отряда был назначен капитан Ковалев Николай Семенович (позывной "Музыкант"), заместителем — Маношин Аркадий Петрович, комиссаром — Бритаев Хаджимед Ахметович, начальником штаба — старший лейтенант Марозов Сергей Сергеевич, секретарем партийной организации был избран Никитин Александр Федорович. Задача отряда — разведка и диверсии.

На границе Брянской, Гомельской и Черниговской областей находилось Черниговское соединение под командованием Федорова А.Ф., который передал Николаю Семеновичу местных жителей-проводников: Панкова Трофима Карковича и Молчанова Тихона Семеновича. Первыми, с кем разведчики установили связь, были лестники и работники сельхозов. Постепенно наладили связи с патриотически настроенными жителями Добруша, Злынки, Тереховки, Гомеля и других населенных пунктов. Для обеспечения безопасности подпольщиков в полицию Добруша и Злынки были устроены переводчиками надежные люди. С их помощью избегали немецких арестов и отправки в Германию мирных жителей, которые направлялись в отряд. К осени в отряде было уже 600 человек, и отряд стал называться "Отряд имени Кирова". Бойцы спецотряда Ковалева и партизаны взрывали немецкие эшелоны с живой силой, техникой и горючим. Нападали на поезда, вывозившие молодежь в Германию, нарушали автомобильные перевозки, громили немецкие и полицейские гарнизоны, держа оккупантов в постоянном напряжении.

Точные данные разведки о дислокации и перемещении немцев на станциях Гомель и Новозыбков, нахождении самолетов на аэродромах, складах боеприпасов оперативно передавались в штаб фронта, на основании этих данных советская авиация наносила эффективные удары по врагу.

В мае 1943 года разведка сообщила о перемещении немцами на 5 подводах сливочного масла из города Злынки на станцию Вышков. Охранять должны были 5-6 немцев. Николай Семенович взял 10 десантников и устроил засаду в 500 м от станции на опушке леса в кустарнике. Около 8 часов утра из леса показались 6 пароконных военных повозок, закрытых брезентом и завязанных веревками. На каждой повозке по 5 вооруженных фашистов и ездовой, возле которого был установлен ручной пулемет. Из 36 фашистов 12 были офицерами. Стало ясно, что это не масло. При выходе из леса на открытое место немцы расслабились. Десантники открыли огонь по обозу из 2 ручных пулеметов и 9 автоматов. Эффект неожиданности позволил уничтожить всех фашистов. На оставшихся 7 лошадях повозки были доставлены в лагерь. В 3 железных ящиках оказались штабные документы 221-й охранной дивизии. После сообщения на большую землю о захваченных трофеях за ними был срочно прислан самолет на партизанский аэродром. За эту операцию Николай Семенович и Никитин были награждены орденами Красного Знамени, а остальные участники — орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1 и 2 степени.

Диверсионно-разведывательные группы спецотряда и партизанский отряд имени Кирова под руководством Николая Семеновича Ковалева совершали диверсии на железных дорогах, чем сумели парализовать движение немецких поездов на участках Гомель - Брянск, Чернигов - Гомель. Смириться с этим фашисты не могли и организовывали против партизан карательные акции.

В конце июня 1943 года Н.С. Ковалев должен был принять самолет на партизанском аэродроме и с группой из более 40 человек верхом на лошадях направился к аэродрому. За 10 км до цели в деревне Чапынь они заметили колонну мадьяр на бронетранспортёрах с пулемётами и миномётами. Колонна двигалась в направлении расположения Черниговского соединения. Разведчики по лесному массиву обогнали колонну противника и направились на партизанскую базу Черниговского соединения. Там Ковалев встретился с заместителем командира соединения Попудренко Николаем Никитичем, который сообщил, что в соединении более 6 тыс. человек, и оно находится в блокаде уже 7 суток. В обозе много стариков, женщин, детей и раненых. 37 тыс. мадьяр и фашистов брошены на уничтожение партизанского соединения.

Попудренко Н.Н. и Ковалев Н.С. приняли решение прорываться ночью в Добрушские леса. Под поселком Вороного-Гута партизаны были обнаружены и обстреляны. Командирами групп было принято решение выходить с наступлением темноты. Выходя на линию блокады противника, завязался жестокий бой, во время которого около 3 тыс. человек вышли из блокады. В бою Попудренко Н.Н. погиб, оставшаяся колонна вернулась в лес. Кольцо блокады сжимало со всех сторон. Самолёты день и ночь кружились над лесом. Среди людей началась паника. Николай Семёнович предложил сделать 3 попытку прорыва блокады с боем, но не ночью, а под вечер.

Были сформированы 4 вооружённые группы по 120 человек: главная ударная группа, фланговые ударные и тыловая ударные, которую возглавил Николай Семёнович, между ними находился обоз всех остальных партизан. В 7 часов вечера боевые порядки двинулись на прорыв. Для противника, который находился на отдыхе, такие действия стали полной неожиданностью. В рукопашной схватке главная ударная группа уничтожила немцев. Боковые ударные группы завязали бой с флангами противника, давая возможность обозу пройти через коридор. Когда стемнело, фланговые группы ушли за обозом. Группа Николая Семёновича не успела выйти из кольца. Она вернулась в лес, а фланги противника, сблизившись, приняли друг друга за врага и завязали бой между собой. Бойня остановилась утром. Позже разведка установила, что фашисты потеряли более 2 тыс. солдат и офицеров. Потери партизан составили 200 человек. Николай Семёнович со своей группой вернулся на базу отрядов в Добрушский район. Вскоре после блокады Ковалевцы разгромили немецкий гарнизон в деревне Агородня-Гомельская, пополнив свои запасы оружием и боеприпасами.

После блокады, интенсивность боевых столкновений с фашистами возрастала. В одном из боев Николай Семенович оказался на линии огня. Дисантник Николай Ильич Шыкин (позывной “Шарр”) закрыл командира своей грудью. После боя тело Н.И. Шыкина доставили на базу и захоронили в лесу.

Продолжилась рельсовая война. Каждую ночь по несколько групп уходили к железным дорогам. Они взрывали железнодорожные пути, стрелки и т.д. С июля 1943 года начался наплыв местного населения в отряды. Николай Семёнович был вынужден передать 200 человек в Черниговское соединение и 65 человек в отряд имени Суворова.

Сложным выдался для Николая Семёновича день 15 сентября 1943 года. Ночью дежурный доложил, что его хочет видеть капитан Гурьянов, командир батальона Власовцев. Их немцы готовили к отправке на фронт, узнав о присутствии партизан в Добрушском лесу, Власовцы решили сдаться. 1200 человек с полным вооружением, запасами боеприпасов и продовольствия.

В отряде Николая Семёновича насчитывалось около 600 человек, но все были разбиты на группы и находились в радиусе 2-3 км, а Власовцы — в 1 км от наблюдательного поста. Николай Семёнович принял доклад от командира Власовцев о наличии людей, вооружения и запасов. Вернул его в батальон для подготовки списочного состава. Гурьянов должен был вернуться в штаб отряда к 9 утра с документами. В штабе встал вопрос, как поступить с прибывшими.

Комиссар Никитин, начальник штаба Гамеза и начальник особого отдела Гуров на совещании предложили разоружить. Николай Семёнович не согласился, так как у Власовцев было большое численное превосходство. Утром прибыл командир Гурьянов со своим начальником штаба. Они предоставили полный списочный состав и сводку об обеспечении. Николай Семёнович сказал, что с сегодняшнего дня батальон находится под его командованием, о чём приказ будет позже. Спустя ещё 4 дня к отряду присоединилась группа из 45 человек, которая провела рейд по глубокому тылу противника и по приказу из центра поступила под командование Ковалева. На срочном совещании всего командного состава был составлен план боевых действий. Партизаны должны были всеми силами мешать противнику сжигать населённые пункты, угонять скот и грабить.

В деревни Нетеша, посёлок Уборок, посёлок Селище Первое и Второе были направлены группы партизан. Под командованием Ковалева батальон Власовцев перекрыл пути для отступления колоннам машин, подвод, живой силы и бронетранспортёров. В это время шли непрерывные бои. 29 сентября в посёлке Уборок Добрушского района Николай Семёнович встретился с наступающими частями советской армии. При защите населённых пунктов погибло 47 человек. 30 сентября Николай Семёнович получил приказ о передаче партизан и Власовцев командованию Красной армии, а самому с десантниками следовать в город Кролевец.

По отдельному списку были переданы батальон Власовцев, в котором насчитывалось 1180 человек (20 погибли), добровольцы и военнообязанные из числа партизан влились в ряды 47-й армии Белорусского фронта. Остальные разошлись по домам. Кроме людей, Николай Семёнович передал все имеющиеся у него разведданные о расположении немецких войск в городе Гомеле. В октябре 1943 года Николаю Семёновичу было присвоено звание майора, а в декабре с группой десантников из 47 человек он был выброшен в немецкий тыл в город Барановичи. В сентябре 1944 года диверсионно-разведывательный отряд Ковалева вторично соединился с частями Красной армии в городе Седлец под Варшавой.

Во время выполнения последнего задания Николай Семёнович тяжело переболел тифом. По состоянию здоровья он был направлен в резерв Первого Белорусского фронта, а затем на курсы усовершенствования командного состава. После окончания курсов в августе 1945 года он был назначен на должность начальника лагерного отделения военнопленных японцев в Красноярском крае. Заболев тропической малярией, в 1946 году он был переведён начальником лагерного отделения военнопленных немцев в городе Гомеле.

После войны

В 1941 году погибли жена и младшая дочь Николая Семёновича. В Гомеле он встретился со своей радисткой — Ивановой Клавдией Яковлевной, которая стала его женой. Вскоре у них родился сын.

В августе 1948 года Николай Семёнович демобилизовался и переехал на постоянное место жительства в Добруш. К моменту его приезда в город руководящие должности уже были заняты теми, кто пересидел или переждал время оккупации. Они хорошо знали, каким авторитетом пользовался Николай Семёнович среди жителей района, и назначили его председателем Добрушского Сельпо.

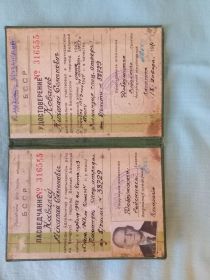

Спустя несколько месяцев сгорел один из складов, и виновным сделали Николая Семёновича — против него возбудили уголовное дело, с заключением под стражу 17.12.1949 года. Жена быстро собрала все вещи, документы Николая Семёновича, боевые награды и вместе с сыном уехала в Москву.

Приговор от 28.07.1950 года был суровым. Только с решением суда не согласились его боевые товарищи. Они писали письма, отправляли делегатов во все инстанции, дошли до Верховного суда Белорусской ССР, который переквалифицировал решение Гомельского суда 11.08.1950 года на 2 года условно с немедленным освобождением из-под стражи. Эту меру наказания отменят указом Президиума Верховного Совета СССР от 27.03.1953 года.

По судьбе замечательного человека «прошёл асфальтоукладчик». После освобождения его никуда не брали на работу. Вот он опять «ушёл в лес». 11 января 1951 года устроился лесником в Добрушское лесничество и переехал в сторожку под деревней Демьянки. По возможности он приезжал в город Добруш и навещал семью своего знакомого — Журбенкова Сергея Прокопьевича, старшая дочь которого была юной связной в отряде.

Валентина Сергеевна родилась в июне 1926 года. Осенью 1943 года ушла в армию. День Победы встретила в Потсдаме. Вышла замуж за Евграфова Олега Ивановича. Двое его старших братьев и отец погибли в 1941 году, защищая Ленинград, а он дошёл до Берлина. Демобилизовали его в конце 1947 года. Семья приехала в Добруш.

Летом 1948 года Олег Иванович отыскал свою мать в Ленинграде. Жизнь молодых супругов в Ленинграде не сложилась. Валентина Сергеевна забрала двоих малолетних детей и, будучи беременной, осенью 1950 года вернулась к родителям в Добруш. Вскоре после рождения дочери она встретилась со своим командиром.

Так в лесной сторожке стало многолюдно. Николай Семёнович забрал старшую дочь Ольгу, трёх малышей Валентины Сергеевны и ещё двух сирот-подростков. В декабре 1952 года Валентина Сергеевна родила сына, который впоследствии стал воином-интернационалистом: в начале 1970-х годов проходил срочную службу в Каире. Ещё через четыре года у них родилась дочь.

С 1951 года Николай Семёнович начал строительство дома. Эта работа затянулась на десять лет. Всё это время семья Николая Семёновича переезжала из одной сторожки в другую. Дети подрастали и вместе с отцом совершали путешествия по лесу.

В декабре 1961 года Николай Семёнович увольняется из лесхоза, чтобы закончить строительство дома. Весной 1962 года он перевозит семью в город Добруш. 25.09.1962 года устраивается резчиком на Добрушский бумажный комбинат «Герой труда», где проработает до ухода на пенсию 1 апреля 1969 года.

Возвращение Николая Семёновича в «большую жизнь» произойдёт в 1970 году. 9 мая этого года широко праздновалось. К Николаю Семёновичу приехали его однополчане из разных уголков страны. Городские власти были вынуждены предоставить транспорт для поездки по местам боёв и посещения могилы Шикова Н. И. Стихийные встречи с жителями, многие из которых знали ветеранов, проходили в каждом селе.

С этого дня Николай Семёнович стал частым гостем в ПТУ и школах города. Он был удивительным рассказчиком — его с интересом слушали дети. Каждый год в конце мая он водил детей по партизанским маршрутам. У него появилось много общественных дел: народный заседатель в суде, общественный контролёр на транспорте.

С 1970 года у ветеранов появилась традиция — каждое 9 Мая встречаться в доме Николая Семёновича. Во время поездок по местам боёв у ветеранов возникла идея — увековечить память о боевых действиях. Коллективное письмо было направлено в Добрушский райком партии. К 9 мая 1975 года на месте стоянки партизанского отряда имени Кирова появился обелиск, за которым до сегодняшнего дня ухаживают жители города Злынки и Добруша.

С каждым годом здоровье ветерана ухудшалось. На встречах их становилось всё меньше и меньше. 9 мая 1988 года собралось человек десять. Николай Семёнович тяжело болел, полностью потерял зрение. Именно 9 мая 1988 года он в последний раз выпил со своими однополчанами боевые сто грамм за Победу.

5 октября его сердце перестало биться. Похоронили Николая Семёновича в мемориальном комплексе урочища Лядцы. В семейном архиве хранятся статьи из газет, воспоминания, личные вещи, юбилейные награды и фотографии.

Я рассказала о непростой судьбе своего отчима-отца для того, чтобы вы понимали: настоящий человек остаётся человеком при любых обстоятельствах. И помнили, что в 1941–1945 годах население СССР прошло испытание на прочность — и победило.