Сахи

Газизович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Победа в Великой Отечественной войне вот уже 70 лет никем не забыта. Разве можно такое забыть? Сколько бед потерпел наш народ, сколько погибло людей, сколько было пролито слёз. Мы должны быть благодарны тем людям, которые свою жизнь отдали за победу. Ведь если бы наш народ не сражался тогда, до последней капли крови, то не было бы нашего сегодняшнего мира.

Почти каждой семьи коснулась трагедия войны, вот и у меня есть родственники, опаленный пожарищем той страшной войны. Оба моих прадеда участвовали в этой войне. Один воевал на западном направлении - против фашистов, получил ранение на Курской дуге и носил осколок от снаряда в сердце всю жизнь, ушел из жизни в июне 1989 года. Второй прадед воевал на Дальнем востоке - против японских милитаристов. Хочется рассказать про обоих, но сейчас мой рассказ будет о боях, проходивших на восточных границах нашей Родины - Союза Советских Социалистических Республик и про моего прадеда Хурамшина Сахи Газизовича, про которого я знаю только по рассказам моей мамы и бабушки.

Хурамшин Сахи Газизович родился 15 августа 1916 года в деревне Янтуганово Илишевского района Башкирской АССР в семье крестьянина- середняка. Детей в семье было шестеро. Когда ему исполнилось пять лет, умер его отец. Младший сын остался на попечении матери и родственников.

По окончании средней школы, он был направлен в общеобразовательные учреждения района обучать начальные классы. Кроме основной, вел эффктивную работу по ликвидации безграмотности, за ним было закреплено 30 человек неграмотных, которых он должен был обучить и выпустить в 1936-1937 учебном году в группу грамотных, принимал активное участие и в общественной жизни района. Юношу, сумевшего показать себя с положительной стороны, пригласили на работу в районный комитет комсомола. Так, около двух лет он исполнял должность заведующего организационным отделом. И эти полученные навыки очень помогли ему в армии. Приближался конец тридцатых годов двадцатого века...

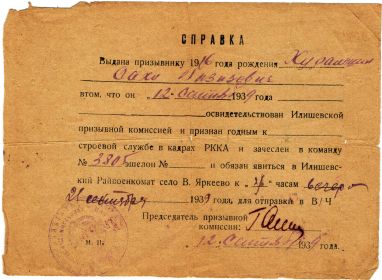

Наступил 1939 год. В октябре этого года он был призван в армию, начал службу в 42 корпусном артиллерийском полку Дальневосточного фронта.

Далеко от родных мест воевал мой прадед. Дальнереченск или старое название город Иман – самый северный город в Приморском крае. Он раскинулся в живописном месте долины рек Уссури, Большой Уссурки и Малиновки. В ясные солнечные дни едва ли не с любой точки города можно видеть контуры гор и горных хребтов – это отроги Сихотэ-Алиня. Там начинается знаменитая Уссурийская тайга. Неподалеку от города, на самом берегу реки Большой Уссурки возвышаются причудливые формы Сальской сопки – потухшего вулкана. Но в те годы было не до красот этого дивного края.

Так случилось, что в этих местах, где защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны мой прадед, в Дальнереченске, довелось пройти срочную службу в пограничных войсках его внуку, моему двоюродному брату Хурамшину Рамилю Раиловичу. По окончании срочной службы он продолжил служить по контракту еще несколько лет. Когда моя прабабушка Йырак эби (Нуртдинова Амина) узнала, что ее внук служит в Дальнереченске и разговаривала с Рамилем по телефону, она шутя спрашивала его, не встречал ли он там следов своего деда. Несколько лет назад в этих краях побывал и я со своим папой. И могу просто представить о тех тяжелых боях, в которых пришлось участвовать моему прадеду.

В годы Второй мировой войны Иман стал самым мощным оборонительным комплексом Приморья, после Владивостока. Подступы к нему защищал 109-ый Иманский укрепленный район, огневая группа которого, возводившаяся с 1939 года на сопке Половинка, явилась сильнейшим в СССР оборонительным комплексом такого рода. На противоположном от Имана берегу реки Уссури в месте слияния с рекой Иман стоял еще более насыщенный фортификационными сооружениями и артиллерией Хутоуский укрепленный район, строительство которого японская армия начала с 1937 года.

Начало боевых действий Советской армии против японских оккупационных войск на Дальнем Востоке в августе 1945 года позволило вписать в историю Имана едва ли не самую замечательную его страницу. В мировой военной истории практически нет примеров сражений между укрепленными районами подобных тому, что произошло на иманской земле на последнем этапе Второй мировой войны и в котором пришлось принять участие моему прадедушке.

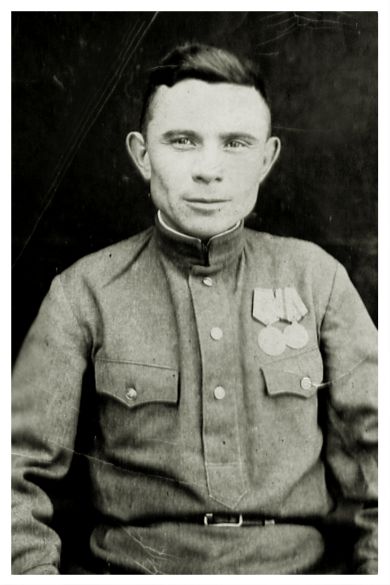

Прадедушка, начав службу осенью 1939 году курсантом полковой службы, в 1942-1943 годах стал командиром отделения, заместителем политрука 1122 артиллерийского полка 35-ой армии. В 1942 году стал членом ВКП (б), далее его повысили до парторга дивизиона 224 отдельной гаубичной артиллерийской бригады РГК Приморского ВО Дальневосточного фронта.

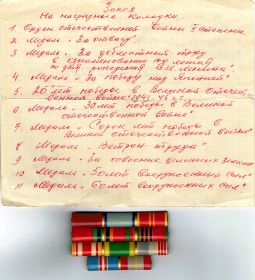

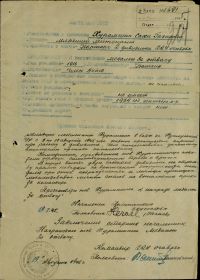

Лейтенанту Сахи Газизовичу пришлось отслужить долгих семь лет (октябрь 1939 года - август 1946 года). Боевые подвиги защитников Имана в августе 1945 года были отмечены многочисленными государственными наградами. За героизм, проявленный в борьбе с японскими самураями, мой прадед многократно удостаивался Благодарностей Главнокомандующего И.В. Сталина, награжден медалями "За отвагу", "За победу над Японией", орденом "Отечественной войны II степени". Но главной наградой для него и других солдат явилась победа. Благодаря ей Иман стал последним советстким городом, вернувшимся к мирной жизни на заключительном этапе Второй мировой войны.

В приграничном сражении под Иманом с 9 по 28 августа 1945 года советские и японские войска располагали фактически равными силами. Орудия Хутоуского укрепленного района наносили удары по советсткой территории. Японцам удалось даже разрушить полотно железной дороги Хабаровск - Владивосток, на некоторое время прервав железнодорожное сообщение на данном участке дороги.

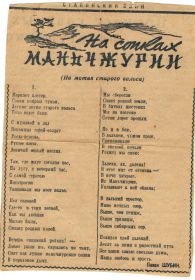

Под Иманом сражение с японскими войсками началось на рассвете 9 августа 1945 года, когда войска 35-ой армии, в которой воевал мой прадед, под командованием генерал-лейтенанта Н.Д. Захватаева перешли государственную границу и устремились вглубь китайской территории - оккупированной японцами Маньчжурии. Хутоуский укрепленный район оказывал советским войскам отчаянное сопротивление вплоть до 28 августа 1945 года. Сотни дотов пришлось брать штурмом советских солдатам. Противник, загнанный в полуразрушенные оборонительные сооружения их укрепленного района, вынужден был бороться в замкнутых пространствах подземных казематов. Воинам-иманцам пришлось приложить немало усилий, чтобы скрыть от врага правду об истинном соотношении сил и заставить его отчаянно обороняться. А ведь сил иманцев едва хватало, чтобы образовать вокруг Хутоуского укрепленного района подобие кольца окружения.

О том, на сколько горячие шли бои в прямом и переносном смысле слова, могут служить воспоминания прадеда: когда не хватало питьевой воды, ему пришлось пить сырую воду из лужи, которая собралась в следе, оставленной копытами животных.

Защитники Имана смогли переломить сражение в свою пользу, окружить японские укрепления и полностью блокировать их гарнизон. Советские воины 109 укрепленного района, поддержанные батареями тяжелой артиллерии 35-ой армии, успешно выполнили поставленную перед ними задачу - японский гарнизон, защищённый бронёй и железобетоном, был полностью разгромлен.

Японские историки до сих пор утверждают, что в августе 1945 года Хутоуский укрепленный район штурмовали не менее трех советских стрелковых дивизий, несколько танковых и артиллерийских бригад, при поддержке 500 самолетов.

Итоги всей этой военной операции хорошо известны. Наши потери убитыми и ранеными составляли полторы тысячи солдат и офицеров.

В гарнизоне Хутоуского укрепленного района, насчитывавшем почти 2 500 японских солдат и офицеров, на момент завершения боев, что произошло значительно позже капитуляции Квантунской армии, подписанной 18 августа 1945 года, в живых осталось всего около 100 человек. Данное сражение вошло в число самых ожесточенных битв всей Второй мировой войны, где обе стороны проявили беспримерное мужество и героизм.

По воспоминаниям прадеда японцы стояли насмерть, до конца, как и принято у самураев. Они, прикованные как "камикадзе" цепями к своим орудиям, даже скалам на сопках, сражались до конца, насмерть, и погибали, не имея шансов выжить. И это были далеко не единичные случаи, японские фанатики так шли навстречу смерти. И воевали они страшнее фашистов. Нашим часовым, стоявшим на посту в укрепленном районе, нельзя было ни на минуту отвлекаться. Были случаи, когда для того, чтоб проникнуть в наш укрепленный район, японцы использовали собак. Она отвлекала их внимание, бегая рядом, а в этот момент японский солдат, подойдя незаметно, "снимал" часового. Так одного из них, выходца из Архангельского района, спас военный билет. Нож, которым собирался нанести удар в сердце нашего бойца японский солдат, скользнул по его книжке и только ранил его. Невозможно представить на сколько тяжело далась советским солдатам эта победа, но они победили!

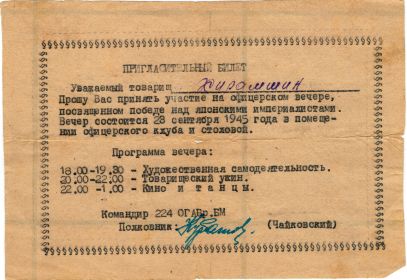

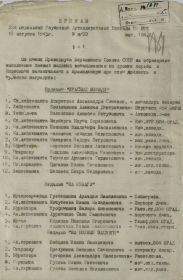

Наивысшая оценка бессмертного подвига советских воинов, в невероятно короткий срок сокрушивших военную мощь милитаристической Японии, давалась в Приказе Верховного Главнокомандующего за №372 от 23 августа 1945 года, которая была объявлена и моему прадедушке. И 23 сентября 1945 года он был приглашен на офицерский вечер, посвященный победе над японскими империалистами.

Еще по воспоминаниям прадеда в августе 1945 года жители Имана жили предчувствиями больших военных событий, ожиданием реальных артиллерийских обстрелов города. К счастью, они не оправдались. В сторону города, а точнее, по железнодорожному мосту японцами был произведен всего один выстрел из огромной пушки, снаряды которой подавались специальными подъёмными механизмами и весили по несколько сот килограммов. В мост японские артиллеристы не попали, а вот пушка вышла из строя, ствол ее упал в реку Уссури. Зимой 1946 года советским содатам пришлось поднимать ее со дна замерзшей реки. И как рассказывал прадед, пушка была такой большой, что через ствол орудия можно было взрослому человеку спокойно проползти на четвереньках. Как победителям, нашим солдатам предоставилась возможность нацарапать на нем свои имена, как оставляли свои имена на стенах рейхстага в Германии советские воины-победители.

А на малой родине мама моего прадедушки не знала, что и думать. Война больше года как закончилась, сын не вернулся с фронта домой, ни похоронки, ни вестей от него самого. Было ведь и так, что солдатам не разрешалось писать родным или по окончании войны их не демобилизовывали по несколько лет.

Родственники с улыбкой вспоминают один курьез, когда моя прапрабабушка, не надеясь увидеть сына живым, раздала родственникам его личные вещи, так бережно хранимые ею столько лет. А вот одному из них, двоюродному братишке прадеда, досталась его шапка. Он же, как то раз, одев эту шапку, пошел на речку Базы, протекающую рядом с деревней. Ну надо было так случиться, упала эта шапка с его головы, поплыла по реке вниз по течению. Пришлось ему бежать вдоль берега аж до соседней деревни Рсаево, но достал таки ее из воды. Вот как дорога была ему она как память об Обзыкае, как называл он своего дядю. Но остался живым и вернулся домой мой прадед!

Да, пройдя длинный фронтовой путь, лишь в августе 1946 года прадедушка был демобилизован и вернулся в родные края. Илишевский райком назначил его ответственным секретарем газеты "Сталинчы", через год был приглашен в райком на должность инструктора по кадрам. Он оставил яркий след в истории района: грамотный, политически закаленный преданный партийной работе коммунист, пропагандист, агитатор, лектор.

В 1950 году его избрали председателем колхоза им. С.Юлаева. Это были трудные времена, но он, засучив рукава, принялся за работу, добился увеличения поголовья скота, посевных площадей, была приобретена различная техника. Многое было достигнуто и в решении социальных задач. Ему посчастливилось участвовать на Всесоюзных выставках достижений народного хозяйства в 1955 и 1957 годах в г.Москва, был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Башкирской АССР и медалью "За освоение целинных земель".

Потом прадед вновь вернулся в сферу образования. Начиная с 1959 года и до выхода на заслуженный отдых, преподавал в Янтугановской школе. В годы работы учителем и на пенсии внес большой вклад в воспитание молодежи и сельчан. Ушел из жизни 18 декабря 1985 года.

Я горжусь своим прадедушкой, низкий поклон Вам, солдаты, и огромное спасибо Вам за то, что вы дали нам жизнь, которой могло и не быть.

Никем не будет забыта война 1941-1945 года.

Я помню! Я горжусь!