Николай

Михайлович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Октябрь 1941 года. Близилась к завершению уборочная страда в колхозе. По последней несжатой полосе медленно двигался комбайн, штурвал которого крепко держали руки паренька Николая Гузеватова, привычного к труду и умеющего работать. «А в школу все же придется идти, десятый класс нужно заканчивать» - мысленно говорил он себе.

Николай Михайлович Гузеватов родился в 1923 году в Ракитах, очень рано узнал цену хлебу, и уяснил это на всю жизнь. Первый его трудовой заработок пришелся на далекие тридцатые годы прошлого века, время образования колхозов, голода, достигшего Алтай в 1932-33гг.

- Я тогда пацаном был, но хорошо помню, как образовывали колхозы, как жилось тогда людям. На пашне то затируху варили, то хлеб на паек давали. Так вот, мать брала меня с собой. А тогда подсолнухов мало садили, их пололи тяпками. Чтобы два пайка получить, мать брала себе нагрузку, и на меня – поменьше. Работал. Кончалась прополка, начинался сенокос. Хоть и не умел держаться в седле как следует, а все же садили меня на лошадь и – в угодья. А в 8-9 классах уже стогоправом был солидным…

В ноябре 1941 года по повестке военкомата Николай Гузеватов был призван в армию. Шестнадцать новобранцев со Славгородского куста были откомандированы на учебу в Кемеровское авиационное училище. По прибытию на железнодорожную станцию Кемерово у военного коменданта узнали, что несколько ранее из города ушел последний эшелон с материально-техническими ресурсами и личным составом училища, увозя их в глубокий тыл в Иркутск. На следующий день группа мобилизованных должна была отправиться туда же, но планы изменились. Фронтовой маршрут Н.М. Гузеватова был скорректирован седым полковником, фамилию которого Николай Михайлович позабыл со временем. «Принято решение зачислить вас в артиллерийский филиал, формирующийся на базе Кемеровского пехотного училища», - сказал он начальственным тоном, не допускающим каких-либо возражений.

- Конечно, мы были несколько обескуражены таким поворотом событий, но все сомнения рассеялись после слов полковника: «Пусть головой вы в авиафлоте, но ноги в пехоте. Родину надо защищать!»

Учеба длилась шесть месяцев. В город постоянно прибывали эшелоны с эвакуированными заводами с западных территорий нашей страны. Курсантов часто поднимали по тревоге, бывало, ночью, на разгрузку вагонов с оборудованием и техникой. На кемеровских заводах выпускали и 76-ти миллиметровые пушки. Курсанты с военной техникой училища и инженерами завода делали опытную выборку из числа готовых минометов, пушек, грузили их в машины и везли на полигон. Стрельбы велись по прямой наводке и по закрытой цели. «А когда пристреляем три-пять орудий,- пояснил Николай Михайлович,- тогда специалисты на остальную партию оружия чертят прицелы».

В мае 1942 года Н.М. Гузеватов вышел из стен училища в звании младшего лейтенанта. На петлицах его гимнастерки появились воинские знаки отличия, «кубики», как их назвал Николай Михайлович. Свежеиспеченные младшие командиры-артиллеристы были перенаправлены в Москву в резерв главного командования. Их очередь пополнить ряды фронтовиков пришла через десять дней пребывания в столице. Путь их лежал на Воронежский фронт.

… Паровоз, выбрасывая в небо клубы черного густого дыма, сбавляя скорость, подходил к железнодорожной станции с необычным названием «Анна». Эта станция, не в пример Грязям, Графской и другим подверглась наименьшему разрушению от налетов вражеской авиации. Выпрыгнув из вагонов остановившегося состава, Н. Гузеватов и другие командиры поспешили доложить о прибытии коменданту и ждали дальнейших указаний.

- Мне было передано командование минометчиками и поставлена задача прийти в город Воронеж, - рассказывает Николай Михайлович.

- Воронеж был занят немцами еще весною, а мы пришли сюда летом, чтобы выбить немца из города. От вражеской обороны нас отделяла река Воронеж. Форсировали водную преграду по деревянным мостам, подвешенным на тросах, ходившим ходуном под ногами бегущих, сильно провисающим к середине реки, так, что бежали по колено в воде. Но некогда было раздумывать, одна мысль била в висок: «Быстрее, быстрее на берег…»

Бои в городе за каждую пядь земли длились до самой осени с переменным успехом. «То мы немцев выбиваем, то они нас. Так и толкли мы их, а они нас квартал за кварталом», - говорит Николай Михайлович. Навсегда врезалась в память ветерана оборона первой в его жизни высоты. Ею стала кирпичная школа на городской возвышенности, откуда город был виден как на ладони. Подразделение минометчиков под командование младшего лейтенанта Гузеватова, взвод автоматчиков и ПТР (противотанковых ружей) держали высоту в полном окружении почти трое суток. Когда к исходу третьего дня на помощь к окруженцам подошли советские части, в строю из трех командиров находился только младший лейтенант Гузеватов; один командир погиб, еще один получил тяжелое ранение. По горячим следам канцелярский работник вел подробный протокол, расспрашиваю Гузеватова об обстоятельствах обороны объекта. Жутко уставший от напряжения трех бессоных ночей младший командир отвечал на вопросы, пока его окончательно не сморил сон. А, пробудившись, долго не мог понять: были расспросы наяву, или пригрезилось. Ему сообщили, что он представлен к боевой награде «За отвагу».

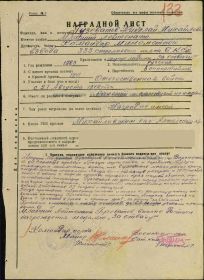

Младший лейтенант Гузеватов в ожесточенном бою за гор. Воронеж 15-24 сентября проявил образцы мужества и героизма. Будучи командиром минометного взвода тов. Гузеватов метко разил врага смертоносным металлом. Когда враг подтянул резервы и 17 сентября пошел в атаку с задачей прорыва переднего края нашей обороны, мужественный командир Гузеватов не дрогнул перед численно превосходящим противником и интенсивным минометным огнем отбил атаку уничтожив 57 солдат и офицеров. Когда противник собрался силами и пошел во вторую атаку отважный командир Гузеватов после минометного обстрела бросился на врага с гранатой в руках и криком «Ура! За родину за СТАЛИНА» Противник откатился назад потеряв до 63 солдат убитыми и ранеными.

Основательно потрепанное воинское соединение, в котором служил Н.М. Гузеватов, было переброшено под Сталинград на пополнение вооружением, техникой, людскими ресурсами. Лагерь находился в ста с небольшим километрах от Сталинграда, и сюда доносились звуки идущих боев. Н. Гузеватов принял под свое начало пушки на конской тяге. Дальнейший путь фронтовика проходил по Ростовской, Ворошиловградской областях в сторону Харькова, на первый Украинский фронт. На запад продвигались с боями. Николай Михайлович вспоминает, как тяжело переживали приказ об отступлении, о сдаче города Харькова, хоть и понимали, что целью было – сохранение оружия, техники и живой силы советский войск. В сорока километрах от города находилась транспортная ветка – железнодорожная станция – куда с одинаковым упорством стремились и наши войска, и немцы.

Николай Михайлович вспоминает: «Мы бились за станцию ночью. Кто и куда стреляет, очень трудно разобрать. А утром командир артполка приказал пушечным обстрелом освободить железнодорожные пути от лишних вагонов». …Бегло осмотревшись старший лейтенант Гузеватов остановил свой взгляд на зияющем чернотой оконном провале верхнего этажа двухэтажного дома. Быстро смекнул, что лучшей позиции для корректировки огня не найти. Пока командир бегом, гигантскими шагами, преодолевал лестничные пролеты здания, внизу бойцы спешно разворачивали орудия на исходную позицию, подтаскивали ящики со снарядами, а сверху из оконного проема уже неслись короткие, хлесткие команды, координаты целей, приказ открыть огонь.

Выгодная наблюдательная позиция, позволяющая отлично обозревать сектор обстрела, в свою очередь сделала и самого старшего лейтенанта отличной мишенью для вражеского снайпера, поймавшего на мушку неподвижно застывшую у прицельного прибора советского командира. Пуля должна была попасть в сердце. Но в какую-то долю секунды, пока она преодолевала свой смертоносный путь, как будто кто-то толкнул Н.М. Гузеватова вперед, сдвинув его с линии огня. Ударившись о петлицу гимнастерки, разрывная пуля прошила плечо бойца, разворотив мышцы и кости, прошла навылет. Солдат остался жив, но в действующую армию уже не вернулся. Функции мелкой мускулатуры левой руки были нарушены навсегда. Это случилось на украинской станции Алексеевка, в 40 километрах от Харькова, в 1943 года, за три дня до двадцатого дня рождения Николая Михайловича.

После ранения, длинной чередой потянулись дни лечения в восьми госпиталях, пока не последовало комиссование в 1944 году и вердикт о пригодности только к гражданской службе.

И в мирной жизни не остался без дела. Еще в Воронеже он вступил в партию, и, как говорит о себе сам Николай Михайлович: «Был я солдатом фронта, а стал солдатом партии». За годы длиною в целую жизнь Николай Михайлович работал следователем прокуратуры, возглавлял колхозы, принимая прямое участие в их реорганизациях, работал председателем рабочкома, входил в состав бюро парткома, был активным общественником.

Николай Михайлович – родоначальник большой семьи. Шутка ли сказать, вырастил семерых детей, все при деле, теперь у него тринадцать внуков и шестнадцать правнуков. Хороший след на земле.