Александр

Павлович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

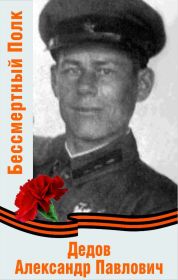

Родился мой дед Александр Павлович ДЕДОВ в деревне Малынихе Церковнического сельсовета Плесецкого района Архангельской области в 1911 году. В семье Павла и Авдотьи (Евдокии) Дедовых, в которой росли пятеро детей, Саша был старшим.

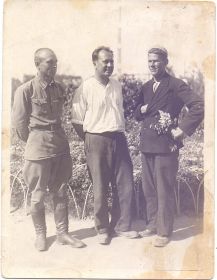

В 1936 году аттестованный военный НКВД Александр Дедов направлен на Дальний Восток, в строящийся Комсомольск-на-Амуре, 70 % строителей которого в то время числились заключёнными.

Уехал Александр Павлович туда вместе с 18-летней женой Евдокией, к которой относился так нежно и бережно, что много лет спустя она, рассказывая о взаимной и короткой любви, не сдерживала слёз. Да и как было их сдержать, если Саша – единственный из деревенских парней, кому отец Евдокии – Пётр Флегонтович Мартюшев, унтер-офицер царской армии, награждённый двумя Георгиевскими крестами, настежь открыл ворота дома, когда тот однажды проводил дочь с вечёрки…

В Комсомольске-на-Амуре, где Александр Павлович был назначен комендантом города по снабжению, у Дедовых родились две дочери – Сталина и Нина, но младшая девочка вскоре умерла от брюшного тифа. А в 1939 году – перед самым началом Второй мировой войны деда переводят ближе к малой родине, в п. Пуксоозеро Плесецкого района, где в то время строился целлюлозно-бумажный завод для массового производства пороховой целлюлозы …

На фронт Дедов был призван Плесецким райвоенкоматом в первые дни войны. Служил в 68 гвардейском стрелковом полку 23 гвардейской стрелковой дивизии в звании гвардии старшего сержанта. Здесь, из письма жены узнал, что 10 февраля 1942 года стал отцом в третий раз – у Дедовых родился сын.

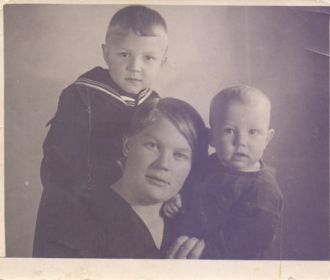

Хочется верить, что увидеть, как выглядит Володька, старшему сержанту Дедову всё же довелось. На обороте семейного снимка, который Евдокия отправила мужу на фронт, её рукой написано: «На память дорогому любимому нашему папочке от Сталиночки и Вовочки и жены Дуси. 3 янв. 1943 г.»

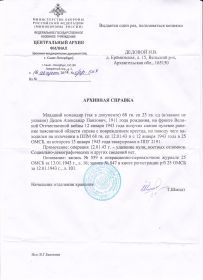

Я не знаю, сколько дней письмо с фотографией искало адресата, но 12 января 1943 года в одном из боёв ржевского направления дед получил слепое пулевое ранение поясничной области справа с повреждением крестца. В архивной справке, полученной в августе 2017 года, указано, что в связи с этим он находился на излечении в полевом передвижном медсанбате (ППМ) 68 гвардейского стрелкового полка в 25-м ОСМБ.

В день ранения деду была проведена операция по удалению пули и костных отломков. 13 января его эвакуировали в полевой подвижный госпиталь № 2191, а спустя месяц, 12 февраля, он умер.

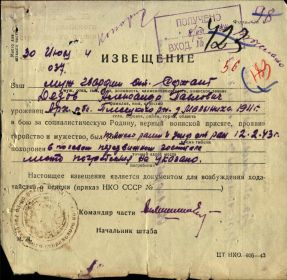

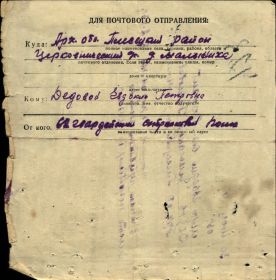

О гибели мужа и отца семья узнала из похоронки, написанной на имя жены Евдокии Петровны, но вручённой матери деда Евдокии Фёдоровне. В Малыниху похоронка вместе с письмами и семейными фотографиями, отправленными бабушкой на фронт, пришла 8 августа 1944 года.

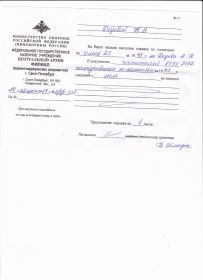

Казалось бы, на этом рассказ можно завершать, если бы не одно «но». Просматривая и выписывая в отдельный документ информацию поисковых сайтов обо всех малынихских Дедовых – моих кровных родственниках, обнаружила на сайте «Отечество» незнакомое имя – Алексей Павлович Дедов. Кроме имени и даты смерти, у Алексея и моего деда совпали имя матери, место и год рождения, стрелковый полк, место захоронения... В последнее верилось меньше всего. Отправив запросы в Тверскую область по месту нахождения братской могилы, в которой похоронен дед, а также, в филиал военно-медицинских документов ЦАМО Санкт Петербурга, выяснила, что Алексей и Александр – один человек. Но, благодаря неточности, узнала, что дед был не только гвардии старшим сержантом, он был командиром взвода. И судя по характеру ранения, в своём последнем бою поднимал бойцов в атаку. Однако, ни до, ни после гибели к наградам дед представлен не был.

Похоронен он в братской могиле полевого госпиталя близ д. Липуха Осташковского района Калининской (ныне Тверской) области. Позднее останки советских воинов из этого захоронения перенесли в д. Свапуще Осташковского района.