Глеб

Дмитриевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИК БЕЛЬКОВ. ПИСЬМА ВНУКУ

«Если ваше сердце дрогнет хоть раз в преклонении перед нашими товарищами, что отдали жизни за страну, за свой народ, если в душе хоть чуть-чуть вспыхнет чувство благодарности к тем, кто шел в тяжелые бои «не ради славы, ради жизни на земле», - то мы будем счастливы». Эти слова фронтовиков, обращенные к потомкам более полувека назад, заимствованы мной в одной из книг, приуроченной к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Именно с них хочу начать свой сегодняшний очерк, в основу которого легли письма гвардии подполковника Белькова, адресованные внуку.

1940 год. Чистопольский район Татарской АССР. Герою этой истории в ту пору не было и восемнадцати, а к нему уже по имени-отчеству обращались – Глеб Дмитриевич. Деревенский парень, отличник в учебе: еще вчера за партой сидел, сдавал выпускные экзамены за 10 класс, а теперь получил назначение учителем в начальную школу. Проработал год, затем – война.

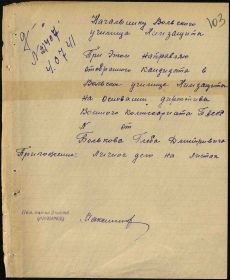

Утро 3 июля 41-го года началось с трансляции из Кремля: Сталин лично обращался к народу по Всесоюзному радио. Выступления главы государства звучали в эфире и ранее, но ни одно не взволновало людей так, как это. «Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои», - впервые столь доверительно приветствовал соотечественников вождь. Горькая правда звучала в его словах: «Над нашей Родиной нависла серьезная опасность…». В связи с критической обстановкой на полях сражений Сталин призывал всех сплотиться для разгрома врага. И люди откликнулись. По всей стране на призывные пункты посыпались десятки тысяч заявлений от рабочих и крестьян, мужчин и женщин, с просьбой зачислить их в действующую армию. Не остался в стороне и Глеб Бельков. Не дожидаясь совершеннолетия, он отправился в военкомат. 4 июля 41-го Новошешминский РВК направил юношу в Саратовскую область для поступления в Вольское военное училище химзащиты. Но, опоздав к экзаменам, Бельков с маршевой ротой добровольцем ушел на фронт.

Еще в школьные годы Глеб увлекся военной техникой, с интересом исследуя устройство и принципы работы разных видов оружия. По наставлению учителя досконально изучил батальонный миномет. Это обстоятельство сыграло для него важную роль на войне. При распределении пополнения по ротам юноша высказал свое пожелание быть минометчиком. Просьбу удовлетворили.

Наводчик 82-мм батальонного миномета рядовой Бельков свой первый бой принял на Смоленщине в составе 100-й стрелковой дивизии. К слову, это первая дивизия в Красной Армии, получившая гвардейское звание – за массовый героизм личного состава, проявленный в сражении под Ельней.

Всю жизнь с теплотой вспоминал Глеб Дмитриевич своего первого командира старшего лейтенанта Полякова Степана Илларионовича, погибшего осенью 42-го от снайперской пули.

- Мы доверяли ему, как родному отцу, - писал ветеран. – Это был кадровый военный, отлично знавший минометное дело. Во время сражений он искусно управлял как людьми, так и огнем батареи. Отступая с ожесточенными боями от Вязьмы до Наро-Фоминска, методично уничтожая живую силу врага, Полякову удалось сохранить все минометы и основное ядро роты. Бывая дежурным на наблюдательном пункте, я перенимал его мастерство.

10 октября 41-го Глеб Бельков был ранен осколком мины в ногу и эшелоном отправлен в госпиталь на родину – в Казань. Оправившись после операции, он уговорил врачей позволить ему вернуться домой, до выздоровления. А 2 марта вновь убыл на фронт, получив направление в 233-ю стрелковую дивизию, стоявшую в обороне под Москвой.

Вероятно, здесь Глеб Дмитриевич познакомился со своей будущей женой Александрой Кузьминичной.

- Бабушка была коренной москвичкой, - дополняет внук Святослав. – В войну она трудилась фрезеровщицей на авиационном заводе, вытачивала сложные детали для самолетов. Работала без брака, за что была удостоена занесения на Доску Почета. Рассказывала она, как немцы сбрасывали на их завод зажигательные бомбы. Для своевременного реагирования на предприятии были организованы комсомольские посты, дежурившие на крыше. При налете вражеской авиации они тушили фашистские «подарочки» и сбрасывали их на землю. В таких патрулях под бомбежками бабушке приходилось бывать не раз.

В годы Великой Отечественной женщины проявляли героизм не меньше, чем мужчины.

- В осенних боях под Наро-Фоминском без вести пропала санинструктор нашей роты, - вспоминал Глеб Дмитриевич подвиг медсестры. – Звали ее Галей. Смелая была, красивая, родом с Украины. Страстно любила петь… Прошла зима. Враг был отброшен от столицы. Наша батарея тогда находилась во втором эшелоне Московской зоны обороны. Как-то на марше, будучи в походном охранении, мы двигались вдоль Нары. Река уже вскрылась. В воде плавали трупы: наши, немцы, сильно раздутые. Вдоль берега еще лежал снег. На одном из поворотов в проволочной спирали малозаметного препятствия наш дозор заметил три трупа русских солдат, вмерзших в сугроб. Они лежали лицом вниз, обнявшись друг с другом. На одежде – многочисленные пулевые отверстия. Перевернув тела, мы увидели: средний труп – женский. Обыскали их гимнастерки, стали изучать документы. Оказалось: наши ребята, а с ними – пропавшая Галя. Вероятно, она выводила с поля боя раненых, тащила на своих плечах двух мужчин. Фашисты расстреляли их в спины.

В конце лета 42-го года 233-я дивизия была переброшена под Сталинград.

- Порой закроешь глаза и мысленно уже там, в дымной, исковерканной воронками степи, - делился с внуком постаревший фронтовик. – Видится мне крохотный железнодорожный разъезд Конный. Для нас, бойцов 1-й минометной роты 572-го полка, он навсегда остался в памяти рубежом мужества.

- Сутками мы не смыкали глаз, останавливая наступление врага. Жили в величайшем напряжении. К осени перешли в активную оборону: не только днем, но и ночью не давали противнику покоя. Едва наступали сумерки, уходили на задание расчеты: по одному от каждой батареи. Нашим всегда командовал политрук Леонтий Васильевич Китаев – душа роты. Мы восхищались его храбростью. Как умело он руководил вылазками кочующих минометов! Выдвинемся к переднему краю фашистов, выпустим десяток мин по цели и мигом уходим на другую позицию. А там всё сначала, до самого рассвета. Днем снова бой. И откуда только силы брались? В одной из таких вылазок, 31 октября 42-го, наш расчет был обстрелян фашистским пулеметом. Я был ранен, и разошлись наши с комиссаром пути…

После выписки из госпиталя Глеб Дмитриевич с отличием сдал экзамены в полковой школе и был направлен в Моршанское минометное училище, на год. Окончив его с золотой медалью, младший лейтенант Бельков вернулся в действующую армию. Принимал участие в освобождении Венгрии и Австрии.

Шла Балатонская операция. Противник, не смирясь с потерей Будапешта, всё ещё пытался сбросить наши войска с правого берега Дуная. Во время одной из немецких атак на наблюдательный пункт минометного батальона 2-й гвардейской мехбригады прибыл командир корпуса гвардии генерал Руссиянов. Следя за ходом сражения, он высоко оценил действия молодого офицера из пополнения и велел представить его к ордену Красной Звезды.

«В боях с немецкими захватчиками на территории Венгрии младший лейтенант Бельков проявил исключительную смелость и находчивость, - отметил в наградных документах работу Глеба Дмитриевича командир батальона гвардии майор Землин. – Только 20 марта 1945 года минометная батарея, где был старшим товарищ Бельков, своим метким огнем уничтожила три пулемета и взвод немецкой пехоты, способствуя успешному продвижению наших войск вперед».

А накануне боя Землин строго отчитывал Глеба Дмитриевича.

- Огневые позиции мы заняли утром, - вспоминал тот день ветеран, - начали рыть окопы полного профиля под минометы, личный состав и боеприпасы. Работа шла медленно сказывался ночной переход. После обеда к нам прибыл комбат. Он внимательно осмотрел результаты наших трудов и остался недоволен. «Младшой, - сказал он мне. – Куда спрячешь людей и минометы, если танки противника прорвутся на батарею?! Немедленно углубить окопы!». Уехал. А под вечер снова прикатил к нам «в гости». «Стоять здесь насмерть! Стоять по-гвардейски!» – скомандовал он…

Несмотря на строгость, взыскательность, Иван Павлович Землин являлся образцом для подчиненных. Мне недолго пришлось воевать под его началом, но воспоминания о нем незабываемы.

Майор всегда появлялся на батарее, как только прекращалась связь с наблюдательным пунктом: минут через десять после обрыва линии он уже был у нас. Прилетит на своем «Виллисе»: «Ну что, гвардия, без работы? Вперед! За мной!». И помчит на высоту! Мы за ним! Пока догоним, он уже по карте подготовит координаты для стрельбы по целям. «Батарея! К бою! – командую я, получив от него данные. – Первому: ориентир – деревце! Веер! Прицел: пять сорок! Заряд пятый! Залпом! Огонь!». И немцы драпают!

Так было и при взятии города Чорна. И при штурме Вены. На ее окраину наша батарея, ведомая самим комбатом, ворвалась вместе с танками и стрелковыми ротами. Наступление было настолько быстрым и смелым, что фрицы не успели покинуть свои позиции, и нам пришлось ночевать с ними в одном доме, не подозревая об этом. Поужинав, все легли спать прямо на полу. Помню, шофер Фомин разделся до белья. «Ишь ты, как в тылу!» – подшучивали над ним. Ночью я дважды выходил на улицу проверить часовых. Те несли службу бдительно. А под утро проснулся от толчков ногой и криков телефониста Трифонова: «Немцы! Немцы! Немцы!». Естественно, я подумал, что на батарею наступает противник и подал команду: «Подъем! Бегом на позицию!». Все бросились к выходу. «Занимай круговую оборону!», – скомандовал я. А фрицев нигде не было. «Где твои немцы?», – спросил я пришедшего в себя Трифонова. «Так они же в доме, - ответил он мне, – в пристройке: человек десять, с винтовками».

Сержант Халфин, немного умевший говорить по-немецки, завязал с солдатами противника переговоры, предлагая им выйти и сдаться в плен. Те боялись покидать сарай. Уговоры были тщетны. С НП поступила команда на открытие минометного огня, и мы были вынуждены бросить в пристройку пару гранат…

Бои за Вену, развернувшиеся с 6 апреля 45-го, носили ожесточенный характер. Враг, заранее подготовившийся к длительной и упорной обороне, превратил столицу Австрии в мощный укрепрайон. Для контроля над ситуацией все мосты через Дунай на территории города были взорваны. Нетронутым остался только самый старый и красивый из них – Имперский. Но и он был заминирован.

- Сталин поставил задачу: взять мост невредимым, - продолжает Глеб Дмитриевич. – Эта трудная и почетная миссия досталась нашей 2-й механизированной бригаде. Утром 13 апреля штурмовая группа, состоящая из разведчиков и саперов, проникла в стан врага, уничтожила охрану моста, обрезала всю электропроводку, часть взрывчатки сбросила в воду и благополучно вернулась назад. Получив донесении о разминировании, командир бригады гвардии полковник Иванов отдал приказ батальонам приступить к штурму моста. Враг встретил нас ураганным огнем из пулеметов, минометов и зенитных орудий. Кровопролитный бой продолжался весь день. Ночью 14 апреля Вена была полностью освобождена.

Все участники штурма моста получили личные благодарности от Верховного Главнокомандующего. Шестеро гвардейцев нашей бригады удостоились звания Героев Советского Союза. Меня представили к Ордену Отечественной войны 1-й степени. Солдат и офицеров, отдавших жизнь в боях за столицу Австрии, похоронили в самой Вене. Там же, в братской могиле, остался навсегда и наш дорогой комбат.

После Победы старший лейтенант Бельков не мыслил жизни без армии. В 1955-м он с отличием сдал экзамены в Военной Академии связи, служил на Севере. А затем судьба забросила гвардейца в Череповец. Здесь Глеб Дмитриевич 10 лет преподавал в военном училище связи, которое окончил и его сын Юрий. В 1974 году ветеран ушел в отставку в звании подполковника и вместе с женой уехал в подмосковную Правду. Там долгие годы работал в Научно-исследовательском институте бумаги старшим инженером по электроизмерительным приборам в лаборатории метрологии. Из столицы в Череповец шли письма. В них старый фронтовик делился с внуком боевым прошлым, вспоминал однополчан. «Придя в себя, - писал он, - оглянувшись назад, мы были поражены подвигом сверстников, своего народа и не могли не поведать об этом миру». Святослав Юрьевич Бельков сохранил переписку, чтобы передать ее своим детям на вечную память о героях той страшной войны.

Л.Цветкова. 2025 год