Иван

Афанасьевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Один из участников Сталинградского сражения - Бакулев Иван Афанасьевич (Приложение 3) родился 15 февраля 1915 года в удмуртской деревне Туташево (сейчас Можгинский район Удмуртской Республики), в семье крестьянина-середняка. Его отец – Афанасий Григорьевич – был трудолюбивым, хозяйство имел небогатое, но крепкое: земля, мелкий скот, корова и даже конь – основной показатель достатка в деревне (хотя в хозяйстве выгоднее держать кобылу из-за её потомства, но уж больно красив и необычен был конь – в яблоках, единственный такой на всю деревню). Мать – Федосия Леонтьевна – вела домашнее хозяйство и воспитывала 5 детей, 7 октября 1946 года ей была вручена медаль материнства.

Иван окончил школу в своей деревне, работал в родном колхозе, затем на Ижевском заводе в машиностроительном цехе. «Показал себя активным и дисциплинированным комсомольцем, работая комсомольским группоргом. Из месяца в месяц выполнял своё производственное задание в среднем на 125 – 130%» (Личный архив Бакулева Ю.И. Характеристика Бакулева И.А. 29 ноября 1934 г.) В 1935 – 1936 г.г. учился в Совпартшколе города Глазова. В ноябре 1936 года был призван в армию в пограничные войска НКВД, где прослужил до марта 1940 года. До начала войны работал помощником прокурора Пычасского района Удмуртской АССР.

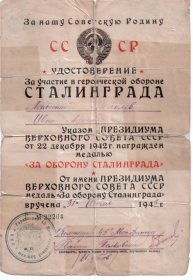

С июня 1941 по февраль 1942 года работал в качестве инструктора в Пычасском районном военкомате. С февраля по май 1942 года прошёл курсы «Выстрел» в городе Горьком, результатом чего было присвоение войскового звания лейтенант. С сентября 1942 года зачислен в 9 мотострелковый корпус в миномётный батальон командиром миномётного взвода. В составе этой части участвовал в боях на Брянском направлении, в обороне Сталинграда, после чего военная часть, где воевал Иван Афанасьевич, была переименована в Гвардейскую (Приложение 4), а сам он награждён медалью «За оборону Сталинграда» Указом Президиума Верховного Совета от 22.12.1942 г.

15 октября 1943 года приказом по 45 механизированной бригаде пятого механизированного корпуса Западного фронта заместитель командира роты миномётного батальона лейтенант Бакулев И.А. был награждён орденом «Красная Звезда» (Приложение 6). В наградном листе описываются его боевые заслуги. 26 сентября 1943 года, получив приказ установить прервавшуюся связь со стрелковым подразделением, под сильным артиллерийским и миномётным огнём выдвинулся на наблюдательный пункт, выполнил приказ, уничтожив при этом 7 гитлеровцев. 27 сентября в районе деревни Михайловская Смоленской области уничтожил 2 ручных пулемёта, 25 солдат и офицеров противника и отсёк стадо крупного рогатого скота в 50 голов от группы немцев, угонявших коров к себе в тыл. В боях 1 – 3 октября уничтожил до 70 гитлеровцев, 1 станковый пулемёт с прислугою и подавил огонь двух огневых точек ручных пулемётов противника. Действовал, конечно же, он не один, но все с честью выполняли свой долг.

Участвовал в Ясско-Кишинёвской операции по освобождению Молдавии, воевал в Карпатах, Венгрии; «за овладение крупным промышленным центром Чехословакии городом Брно» приказом Верховного Главнокомандующего Сталина Гвардии лейтенанту Бакулеву И.А. была объявлена благодарность.

За время войны был три раза ранен: в августе 1943 г. и 26 января 1944 г. – легко, 14 декабря 1944 г. – тяжелое ранение в ногу разрывной пулей. Под конец войны участвовал в боях в составе 127 стрелковой дивизии (Автобиография Гвардии лейтенанта Бакулева И.А. 1945 г).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», которая была ему вручена 1 марта 1947 года.

Какие же воспоминания сохранил Иван Афанасьевич от той битвы на Волге? Об этом мы узнали от его старшего сына Бакулева Юрия Ивановича. Вот несколько сведений об этом.

Не хватало снарядов для миномётов, но сообразили воспользоваться немецкими. У них мины хоть и были меньшего калибра (85 мм против наших 86 мм), но достаточно хорошо подходили для наших миномётов, легко входили в ствол орудия, а вот наши мины не могли принести никакой пользы врагу – слишком большой калибр, не подходящий для немецких миномётов. Поэтому иногда наши бойцы пользовались захваченными у немцев, то есть трофейными боеприпасами и били врага их же оружием.

Очень было холодно, вспоминает ветеран. Располагались в окопах и землянках, вырытых прямо в поле, никуда не спрятаться от пронизывающего ветра. Спасались согревающим теплом спирта, который выдавался бойцам. Его было достаточно, выдавался на всех людей, но ведь каждый день были потери и всё это, также как и еда, доставались живым. А ещё были дополнительные граммы, так как в роте воевало несколько узбеков, которым религией запрещалось принимать алкогольные напитки, и те отдавали свой пай другим. Холод, даже, видимо, не страх, толкал людей на самострелы (из своего ружья стреляли в собственную руку, ногу, но как мы знаем, это оборачивалось следствием и трибуналом). Затем стали выставлять руку из окопа в надежде, что попадёт немецкая пуля; в ответ из окопов противника тоже появлялись такие же руки. Причины могли быть разные, не имеем права их судить. Как писал в своей книге «Освободитель» В. Суворов: «Кто был там, тот поймёт меня, а кто там не был, тот мне не судья».

Фронтовик ещё отмечал достойную похвалы организованность немцев, проявлявшуюся в налаживании быта, повседневной жизни, если так можно говорить о жизни на фронте, их продуманность в строительстве укреплений и просто временного жилья.

Когда дети Бакулева И.А. интересовались войной, рассказывал о верующих, о том, как они молились перед боем, во время бомбёжек. Это его очень удивляло – сам он был атеистом, а в феврале 1943 года вступил в Коммунистическую партию (ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, с 1952 г. – КПСС).

Рассказывал о том, как их напугал оглушающий свист во время очередной бомбардировки. Все залегли в окопы, ждут взрывов, а на землю падает сельскохозяйственный инвентарь – это, оказывается, так борона свистела. То ли развлекались так немцы, то ли издевались – не понятно.

Но чаще с неба сыпались настоящие бомбы. Большую опасность представляли, так называемые, шариковые бомбы. Бомбы сбрасываются с самолётов в кассетах, содержащих 96 – 640 бомб. Над землёй такая кассета раскрывается, а бомбы разлетаются и взрываются на площади до 250 тыс. кв. м. Убойная сила поражающих элементов (металлические шарики диаметром 2 – 3 мм) каждой бомбы сохраняется в радиусе до 15 м. Поражающая сила шарика значительна - он пробивает навылет стальную каску (Советская Военная Энциклопедия. Т.8). Раны, нанесенные шариком, столь же опасны, как ранения разрывными пулями.

Когда Иван Афанасьевич был ранен, очень переживал, что может лишиться руки, а при тяжелом ранении в ногу в декабре 1944 года описывал свои ощущения так: как будто тяжёлым дрыном ударили. Сетовал на малый выход бойцов после ранений в свои части; если у немцев был большой процент возвращения в строй после ранения, то у нас часто ампутировали конечности, плохо залечивали и демобилизовывали. Но всё-таки, медицинские работники в неимоверно тяжёлых условиях военных лет делали всё, чтобы скорее поставить раненых на ноги, дать им возможность снова вернуться в строй. С 1 января 1943 года из каждой сотни поражённых в боях 85 человек возвращались в строй из медицинских учреждений полкового, армейского и фронтового районов, и только 15 человек – из госпиталей тыла страны.

Военных фотографий у Бакулева И.А. не сохранилось: при возвращении с фронта домой у него украли чемодан. Ничего не было жалко из украденного, кроме фотографий.

После войны в 1946 – 1958 годах работал бухгалтером колхоза «Спартак» Пычасского района. 31 декабря 1951 года женился на Лебедевой Дарье Еремеевне, сельской учительнице, вырастили пятерых детей. Был учётчиком тракторной бригады, заведующим фермой и председателем ревизионной комиссии, после чего вышел на пенсию, занимался домашним хозяйством и пасекой. В 1987 году 9 мая можгинская газета «Ленинское знамя» напечатала о нём заметку («Ленинское знамя» 9.05.1987, № 75).

Умер Иван Афанасьевич 10 апреля 1996 года, когда ему было 81 год. В этом году 15 февраля исполнилось 100 лет со дня его рождения.Вспоминали об этом событии 5 его детей, 12 внуков и множество других ближайших родственников. Улица в деревне, на которой жил фронтовик, по некоторым источникам, носит его имя. (На просторах Можгинской земли. Составитель Блинова Г.П. с. 96).

Такие люди есть в каждой семье нашей страны и нашего региона. За мужество, доблесть и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками и японскими милитаристами, около 70 тысяч уроженцев Удмуртии награждены орденами и медалями СССР, 101 воин, родившийся или призванный из республики, в том числе 11 удмуртов, получили высокое звание Героя Советского Союза (История Удмуртии. XX век. С.250).

Боевой путь

Воспоминания

Воспоминание Бакулева Ивана Афанасьевича.

Не хватало снарядов для миномётов, но сообразили воспользоваться немецкими. У них мины хоть и были меньшего калибра (85 мм против наших 86 мм), но достаточно хорошо подходили для наших миномётов, легко входили в ствол орудия, а вот наши мины не могли принести никакой пользы врагу – слишком большой калибр, не подходящий для немецких миномётов. Поэтому иногда наши бойцы пользовались захваченными у немцев, то есть трофейными боеприпасами и били врага их же оружием.

Очень было холодно, вспоминает ветеран. Располагались в окопах и землянках, вырытых прямо в поле, никуда не спрятаться от пронизывающего ветра. Спасались согревающим теплом спирта, который выдавался бойцам. Его было достаточно, выдавался на всех людей, но ведь каждый день были потери и всё это, также как и еда, доставались живым. А ещё были дополнительные граммы, так как в роте воевало несколько узбеков, которым религией запрещалось принимать алкогольные напитки, и те отдавали свой пай другим. Холод, даже, видимо, не страх, толкал людей на самострелы (из своего ружья стреляли в собственную руку, ногу, но как мы знаем, это оборачивалось следствием и трибуналом). Затем стали выставлять руку из окопа в надежде, что попадёт немецкая пуля; в ответ из окопов противника тоже появлялись такие же руки. Причины могли быть разные, не имеем права их судить. Как писал в своей книге «Освободитель» В. Суворов: «Кто был там, тот поймёт меня, а кто там не был, тот мне не судья».

Фронтовик ещё отмечал достойную похвалы организованность немцев, проявлявшуюся в налаживании быта, повседневной жизни, если так можно говорить о жизни на фронте, их продуманность в строительстве укреплений и просто временного жилья.

Когда дети Бакулева И.А. интересовались войной, рассказывал о верующих, о том, как они молились перед боем, во время бомбёжек. Это его очень удивляло – сам он был атеистом, а в феврале 1943 года вступил в Коммунистическую партию (ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, с 1952 г. – КПСС).

Рассказывал о том, как их напугал оглушающий свист во время очередной бомбардировки. Все залегли в окопы, ждут взрывов, а на землюпадает сельскохозяйственный инвентарь – это, оказывается, так борона свистела. То ли развлекались так немцы, то ли издевались – не понятно.

Но чаще с неба сыпались настоящие бомбы. Большую опасность представляли, так называемые, шариковые бомбы.Бомбы сбрасываются с самолётов в кассетах, содержащих 96 – 640 бомб. Над землёй такая кассета раскрывается, а бомбы разлетаются и взрываются на площади до 250 тыс. кв. м. Убойная сила поражающих элементов (металлические шарики диаметром 2 – 3 мм) каждой бомбы сохраняется в радиусе до 15 м. Поражающая сила шарика значительна - он пробивает навылет стальную каску (Советская Военная Энциклопедия. Т.8). Раны, нанесенные шариком, столь же опасны, как ранения разрывными пулями.

Когда Иван Афанасьевич был ранен, очень переживал, что может лишиться руки, а при тяжелом ранении в ногу в декабре 1944 года описывал свои ощущения так: как будто тяжёлым дрыном ударили. Сетовал на малый выход бойцов после ранений в свои части; если у немцев был большой процент возвращения в строй после ранения, то у нас часто ампутировали конечности, плохо залечивали и демобилизовывали. Но всё-таки, медицинские работники в неимоверно тяжёлых условиях военных лет делали всё, чтобы скорее поставить раненых на ноги, дать им возможность снова вернуться в строй. С 1 января 1943 года из каждой сотни поражённых в боях 85 человек возвращались в строй из медицинских учреждений полкового, армейского и фронтового районов, и только 15 человек – из госпиталей тыла страны.

Военных фотографий у Бакулева И.А. не сохранилось: при возвращении с фронта домой у него украли чемодан. Ничего не было жалко из украденного, кроме фотографий.

После войны

Военных фотографий у Бакулева И.А. не сохранилось: при возвращении с фронта домой у него украли чемодан. Ничего не было жалко из украденного, кроме фотографий.

После войны в 1946 – 1958 годах работал бухгалтером колхоза «Спартак» Пычасского района. 31 декабря 1951 года женился на Лебедевой Дарье Еремеевне, сельской учительнице, вырастили пятерых детей. Был учётчиком тракторной бригады, заведующим фермой и председателем ревизионной комиссии, после чего вышел на пенсию, занимался домашним хозяйством и пасекой. В 1987 году 9 мая можгинская газета «Ленинское знамя» напечатала о нём заметку («Ленинское знамя» 9.05.1987, № 75).

Умер Иван Афанасьевич 10 апреля 1996 года, когда ему было 81 год. В этом году 15 февраля исполнилось 100 лет со дня его рождения. Вспоминали об этом событии 5 его детей, 12 внуков и множество других ближайших родственников. Улица в деревне, на которой жил фронтовик, по некоторым источникам, носит его имя. (На просторах Можгинской земли. Составитель Блинова Г.П. с. 96).

Такие люди есть в каждой семье нашей страны и нашего региона. За мужество, доблесть и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками и японскими милитаристами, около 70 тысяч уроженцев Удмуртии награждены орденами и медалями СССР, 101 воин, родившийся или призванный из республики, в том числе 11 удмуртов, получили высокое звание Героя Советского Союза (История Удмуртии. XX век. С.250).