(Оводова)

Ольга

Павловна

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Журавлева Ольга Павловна, девичья фамилия – Оводова, родилась 24.07.1922 в многодетной деревенской семье в д. Большая Карела Холмогорского района Архангельской области.

Вскоре вся семья переехала жить в Архангельск (ее дед, Пестов Иван Петрович, в то время участвовал в строительстве архангельского лесозавода № 3 им. Ленина (был прорабом)). В 1930 г. пошла в школу, с 1938 г. по 1940 г. обучалась на рабочем факультете при Архангельском Лесотехническом институте им. В.В. Куйбышева. С детства мечтала быть учителем, поэтому сразу после окончания школы поехала в Ленинград для получения педагогического образования. 21.06.1941 закончила педагогическое училище с присвоением звания учителя начальной школы. Но продолжить учебу в институте было не суждено. На следующий день началась война.

Ольгу и ее сокурсников вызвали в райком комсомола и, сформировав бригаду, направили в Красное Село на обустройство аэродрома и защитных рубежей. Работали до тех пор, пока германские войска не подступили вплотную. Враг, пользуясь преимуществом, быстро продвигался вперед, к Ленинграду.

В один из сентябрьских дней немецкие самолеты черной тучей налетели на Красное Село, посыпались бомбы. Те, кто работал непосредственно на территории аэродрома, там, очевидно, и остались. Прозвучала команда: «По машинам!». Рабочей бригаде, в которой была и Ольга, удалось запрыгнуть на первую попавшуюся машину и выехать в сторону Ленинграда. Ехали под обстрелом, а рядом от взрывов превращались в груды металла машины, гибли люди, лежали трупы лошадей…

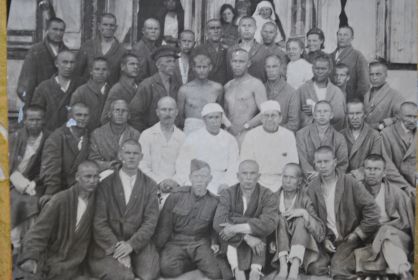

Вернувшись в Ленинград, Ольга, как и многие ее сверстники, решила добровольцем пойти на фронт. 10.09.1941 Ольга Павловна была зачислена сандружинницей во вновь сформированный под Петергофом полевой подвижной госпиталь 11-го стрелкового корпуса Ленинградского фронта, в составе которого она прошла всю войну до Берлина. В дальнейшем этот госпиталь был в составе Приморской оперативной группы, в 1943 г. был переименован в Хирургический полевой подвижной госпиталь № 88 Ленинградского фронта, а в 1944 г. вошел в состав 2-го Белорусского фронта.

При госпитале были организованы курсы медсестер, так что молодые добровольцы и работали, и учились, практики было предостаточно. После сдачи экзаменов Ольге Павловне присвоили звание старшего сержанта. Она работала вначале палатной, потом перевязочной, а затем операционной медсестрой.

В октябре 1941 г. госпиталь был передислоцирован в Ораниенбаум (название г. Ломоносов под Ленинградом до 1948г.), где в составе частей Второй ударной армии попал в окружение. Этот окруженный немцами участок, так называемый Ораниенбаумский плацдарм, занимал территорию в 60 км вдоль Финского залива и 25 км вглубь.

Ольга Павловна вспоминала: “Было очень тяжело. Однако врачи и медсестры не унывали, не роптали и делали все возможное, чтобы спасти жизни наших солдат, выстоять и победить. Получали по 100 г сухарей на сутки, варили щи из листьев капусты, заготовленной когда-то для скота, ночами стирали окровавленные бинты, собирали хвою, мох… На передовую забрали последних санитаров. Вся тяжесть госпитальной жизни легла на молодых 19-ти летних девчонок, вчерашних школьниц и студенток. В палатах по 30-40 человек тяжелораненых. Многие из них поступали с газовой гангреной – ампутация рук, ног… Кругом стонут, то и дело слышно: «Сестричка, сестричка…». Работали почти без сна и отдыха. Для спасения нужна была кровь. Где ее взять? Конечно, не задумываясь, сдавали свою”.

В семейном архиве сохранились письма военных лет, в которых через времена «звучит» самоотверженность, уверенность в победе, и искреннее беспокойство о том, как живется родным (маме и сестрам) в тылу, в Архангельске.

Бывало, что среди раненых встречались и земляки. В одном из писем такие строки: «Встретила я земляка – положили его в наше отделение. Его фамилия – Голенищев. Пришел ко мне на исследование крови в лабораторию. Я и спрашиваю: Голенищев, Вы откуда родной? С Архангельска - говорит. Дак, я говорю тоже с Архангельска. Город большой. Оказывается он из Уймы, его родители и сейчас там, недалеко от кирпичного завода где-то. Работал он и на 3-м л/з, и на Фактории. Но подробности так и не удалось спросить – таково было его состояние здоровья. С каждым днем ему было все хуже и хуже. У него саркома, а это неизлечимая болезнь. Так он мучился в последнее время! А позавчера Василий Николаевич (врач) приходит и говорит: «Твой земляк скончался». Так жаль! Молодой парень. С 19-го года, такой скромный, он предчувствовал смерть. Все просил, чтобы ему сделали операцию, но тут никакая операция не помогла бы. Вчера я присутствовала на вскрытии. Уж очень почему-то было его жаль.»

Благодаря Ораниенбаумскому плацдарму советским войскам удалось сохранить контроль над частью акватории Финского залива, прилегающей к Ленинграду, создавать напряженность в тылу немецких войск. Именно с Ораниенбаумского плацдарма в январе 1944 г. началась операция «Январский гром», в результате которой войска Ленинградского фронта уничтожили петергофско-стрельнинскую группировку, отбросили врага на расстояние 60 – 100 км от города, освободили Красное Село, Ропшу, Красногвардейск, Пушкин, Слуцк и, во взаимодействии с войсками Волховского фронта, полностью освободили Ленинград от вражеской блокады.

Как вспоминала Ольга Павловна, проезжая с госпиталем за линией фронта, приходилось видеть тысячи немецких трупов, их не успевали убирать, так как армия продвигалась быстро, освобождая город за городом. Госпиталь разворачивался в основном в лесу, в палатках, раненых везли и везли, только успевали обрабатывать их раны, оперировать и отправлять в тыл.

Находясь с госпиталем в Польше, Ольга Павловна была контужена (поблизости разорвался снаряд) и почти две недели ничего не слышала, не могла стоять у операционного стола. Очень ужасные впечатления пришлось ей испытать от увиденного в концлагере Освенцим. В Германии госпиталь останавливался в Штеттине, Гюстрове, Анкламе, Грайфсвальде. День Победы она встретила в Германии.

Ольга Павловна награждена орденом Отечественной войны II степени и многочисленными медалями, в том числе «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и т.д.

В одном из наградных листов кратко изложены заслуги Ольги Павловны: «С начала Отечественной войны, работая медицинской сестрой Операционного перевязочного отделения, т. Оводова непосредственно принимает участие в сложнейших операциях по поводу ранения живота и грудной клетки. Свыше 1 000 раненых в грудную клетку и свыше 500 раненых в живот, в результате оказанной высококвалифицированной помощи, эвакуированы в тыловые госпиталя. В дни больших наплывов раненых, работая у стерильного стола перевязочной, т. Оводова обеспечила одновременную работу 3-х хирургических бригад, создавая все условия для производства свыше 350 активных обработок в рабочую смену».

После демобилизации в конце 1947 года вернулась на родину. В 1948 году родила дочь, впоследствии появились 2 внуков и 5 правнуков.

После войны работала инструктором партийных орготделов, затем инспектором по кадрам Ломоносовского РСУ № 2. Как ветерана войны, ее часто приглашали выступать перед школьниками, принимать участие в торжественных мероприятиях.

06.06.2014 Журавлевой Ольги Павловны не стало. Она умерла на 93 году жизни, совсем немного не дожив до великого праздника - 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Похоронена на Северодвинском кладбище «Миронова гора».