Сафрон

Степанович

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Сафрон Степанович Багаев родился в 1904 году в селе Кривая Минусинского уезда Енисейской губернии (ныне Минусинского района Красноярского края).

Как и многие его односельчане, Сафрон Степанович ушел на фронт в первые месяцы войны. Он был призван в РККА в сентябре 1941 года Минусинским ГВК Красноярского края.

В начале войны для военнообязанных старших возрастов были установлены такие сроки обучения: 2 недели для обученного состава — участников войны, ранее служивших в армии, проходивших различные сборы, для необученных военнообязанных — 1,5 месяца.

С 1942 года сроки обучения увеличились: для старших возрастов — 2 месяца, для призывников — 6 месяцев.

Учитывая эти сроки, после учебы и отправки эшелоном на фронт, примерно с декабря 1941 года Сафрон Степанович находился в боевой части.

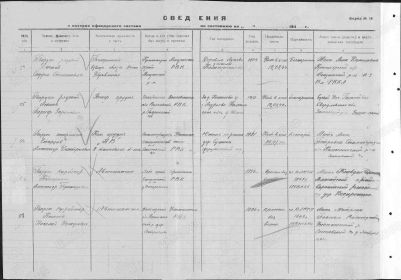

До марта 1942 года, согласно данным «Памяти народа», Сафрон Степанович служил в двух частях: 944 стрелковый полк 259 стрелковой дивизии и 1181 стрелковый полк 356-й стрелковой дивизии.

Зимой 1942 г. (примерно январь -февраль, возможно, раньше) он был ранен, на лечении находился в эвакогоспитале ЭГ 2793 в городе Горький (ныне Нижний Новгород). 11 марта 1942 года Сафрон Степанович выписался из госпиталя.

В контексте боевых действий:

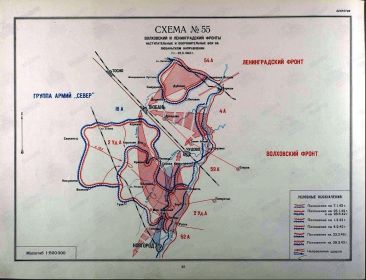

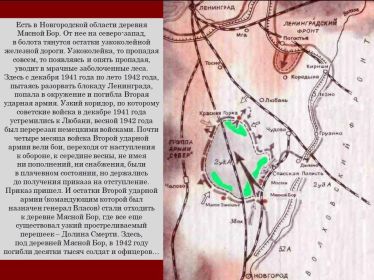

259-я стрелковая дивизия (944 сп) в 1942 году участвовала в Любаньской наступательной операции войск Волховского фронта, в январе приняла полосу обороны у деревни Копцы Новгородской области и до конца февраля вела тяжелые оборонительные бои. В начале марта была переброшена через Мясной Бор к правому флангу Любанской группировки 2-й Ударной армии и получила задачу овладеть Ольховскими хуторами, вела тяжелые бои за Ольховские хутора. В конце марта 1942 г. дивизия попала в окружение в составе 2-й Ударной Армии. Потери были огромны: после июня 1942 года выйти из окружения смогли лишь 156 бойцов дивизии.

356-я стрелковая дивизия (1181 сп) в это время находилась на Западном фронте.

В марте 1942 года дивизия обороняла рубежи на реке Ока под Болховом (Брянский фронт).

Более вероятно, что перед ранением Сафрон Степанович служил в 944 стрелковом полку 259 стрелковой дивизии.

На Волховском фронте в 1941 -1942 годах воевали многие односельчане и земляки Сафрона Степановича, призывники августа - сентября 1941 года.

Летом 1943 года (возможно, раньше) Сафрон Степанович был ранен второй раз. На лечении находился в эвакогоспитале ЭГ 3834 города Вичуга Ивановской области. Госпиталь располагался в Центральной районной больнице города.

3 сентября 1943 года Сафрон Степанович выписался из госпиталя и направился на распределение для дальнейшей службы в 204 фронтовой запасной стрелковый полк Прибалтийского, а с 20 октября 1943 г. - 2-го Прибалтийского фронта. Фотографии состава 204 фзсп.

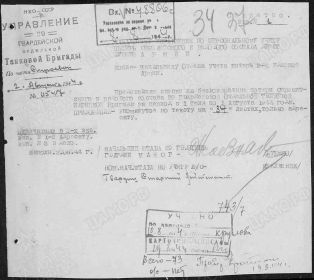

25 сентября 1943 года из 204 фзсп его направили в 29 гвардейскую отдельную танковую бригаду, в 1944 г. получившую почетное наименование Идрицкая.

В бригаде Сафрон Сепанович служит телефонистом взвода связи роты управления 29 оитбр.

Связисты были «нервами войны» — они обеспеченивали бесперебойную связь между штабом и наступающими частями, восстанавливали обрывы телефонных линий под огнем, работали в эфире. Связисты пешком и на мотоциклах доставляли пакеты с приказами, если рация и телефон молчали. Такими были фронтовые будни Сафрона Степановича.

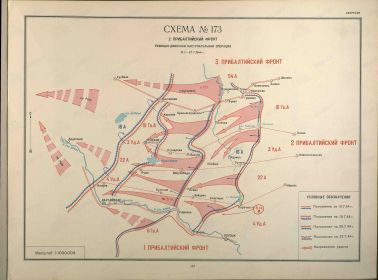

Режицко-Двинская наступательная операция (10–27 июля 1944 г.)

Часть стратегического наступления в Прибалтике. Освобождение Псковской области

Основная часть территории южной части Псковской области была освобождена в 1944 г.

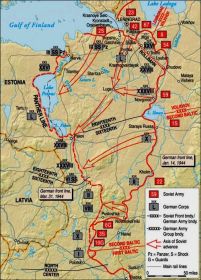

В январе войска Ленинградского и Волховского фронтов деблокировали Ленинград и стали продвигаться в сторону Пскова. Перешли в наступление и войска Второго Прибалтийского фронта. В марте 1944 г. продвижение было приостановлено сопротивлением врага на линии «Пантера», сооружавшейся с 1942 г. по берегам Псковского озера и реки Великой. Немцы любили давать военным обьектам имена животных и птиц. По Псковской области проходили линии немецкой обороны "Пантера" ("Panther") и “Цапля” ("Рейер"/Reiher), и еще несколько тыловых линий в глубине обороны.

В течение четырех месяцев войска готовились к прорыву основной линии обороны - «Пантера».

«С 16 марта 1944 г. 29 отдельная танковая бригада находилась в резерве 10 гв. А в районе Большое Харино. Части занимались боевой подготовкой.

30 марта 1944 г. бригада оперативно подчинена 3 УА и сосредоточилась в районе леса 1,5 км зап. Алушково. 1 апреля 1944 г. сосредоточилась в лесу 2 км северо- восточнее Харино.

21 апреля 1944 г . сосредоточилась в районе леса 2 км южн. Галузино /5 км юго-вост. Пустошка/. Бригада готовила направления контратак и занималась боевой подготовкой.

6 июля 1944 г. совершила марш в район леса 1 км юго-вост. Скоково.

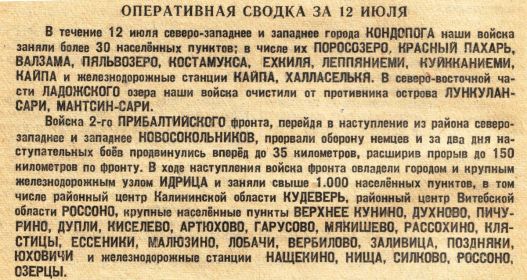

10 июля 1944 г. началась Режицко-Двинская наступательная операция.

С 10 июля бригада наступала после прорыва обороны противника в направлении: Скоково, Монино, Попово, Грехново, Кузнецово, Бобровец, Сочихино, Щукино, Паново, Мякишево, Хапалово (ныне Хопалово).

13.7.44 года из района Терешково наступала в направлении: Белеи, Лобаны, Лосьи-Ямы, перерезав дорогу Опочка, Себеж. Продолжала приследовать противника в направлении: Филимошково /2 км.сев-вост. Себеж/» - 29 гвардейская отдельная танковая бригада. Боевой состав и боевая деятельность за 1941 -1945 гг. Архивы ЦАМО.

За 17 дней 1944 г. войска Второго Прибалтийского фронта прорвали укрепленные линии немецкой обороны «Пантера» и «Цапля» («Рейер») и освободили территорию Идрицкого, Красногородского, Опочецкого, Пустошкинского и Себежского районов.

29 гвардейская отдельная танковая бригада участвовала в прорыве немецкой обороны по линии Опочка–Себеж–Освея (БССР) с дальнейшим выходом к Западной Двине.

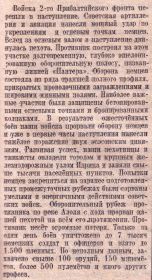

Сафрон Степанович Багаев погиб 12 июля 1944 г., обеспечивая связь в бою у деревни Хопалово ныне Опочецкого района Псковской области. В «Списке жителей города Минусинска и Минусинского района, погибших или пропавших без вести в 1941 – 1945 гг» название места гибели записано как «Холалово» (Хопалово) и «Оногинский р-н» (Опочецкий) Калининской области. Это были ожесточенные бои третьего дня наступления в Режицко - Двинской операции, когда наши войска прорвали укрепленную линию немецкой обороны “Рейер”. Связист, вероятно, выдвинулся на устранение повреждения кабеля и попад под миномётный или артиллерийский огонь.

Солдата похоронили в деревне Агурьево (в Донесении о безвозвратных потерях искаженное - Аугьево), около школы. В годы ВОВ это Идрицкий район Калининской области, ныне Опочецкий район Псковской области. Это примерно 2 км от деревни Хопалово.

О месте перезахоронения Сафрона Степановича пока неизвестно. Но известно место перезахоронения его однополчанина. Федор Иванович Гольдевский (упоминается как Гольдевский, Гальдевский, Гальчевский), уроженец села Усть-Кем Енисейского района Красноярского края, 1926 г.р., автоматчик мотострелкового батальона 29 оитбр, также погиб в бою 12 июля 1944 г., был похоронен в деревне Агурьево Идрицкого района Калининской области. Ныне перезахоронен в братскую могилу в деревне Томсино Себежского района Псковской области. В электронной Книге памяти Опочецкого района записан как Гальчевский Федор Иванович 1926 г.р.).

Боевой путь

Сафрон Степанович Багаев призван на фронт в сентябре 1941 г. Минусинским РВК Красноярского края.

В 1941- 1942 г. вероятно, находится на Волховском фронте, служит в 944 сп 259 сд.

Ранен в начале 1942 г., проходил лечение в госпитале ЭГ 2793 в городе Горький (ныне Нижний Новгород). 11 марта 1942 г. выписался из госпиталя.

Летом 1943 г. был ранен второй раз. На лечении находился в эвакогоспитале ЭГ 3834 города Вичуга Ивановской области.

3 сентября 1943 г. направлен на распределение для дальнейшей службы в 204 фронтовой запасной стрелковый полк Прибалтийского, а с 20 октября 1943 г. - 2-го Прибалтийского фронта.

25 сентября 1943 года из 204 фзсп направлен в 29 гвардейскую отдельную танковую бригаду, позже получившую почетное наименование Идрицкая.

В бригаде Сафрон Сепанович - телефонист взвода связи роты управления 29 оитбр.

В июле 1944 г. в ходе Режицко -Двинской наступательной операции бригада освобождала южные районы Псковской области, оттесняя немцев к границе с Латвией.

Сафрон Степанович погиб 12 июля 1944 г. в ходе ожесточенных боев по прорыву немецкой линии обороны “Рейер” у села Хопалово Опочецкого района Псковской области. Был похоронен в деревне Агурьево Идрицкого района Калининской обл. (ныне Опочецкого района Псковской обл.) возле школы.

Место перезахоронения пока неизвестно. Его однополчанин Федор Иванович Гольдевский, погибший 12 июля 1944 г. и похороненный в дер. Агурьево, ныне перезахоронен в братскую могилу в деревне Томсино Себежского района Псковской области.

Участник боевых операций:

Любаньская наступательная операция (7 января - 30 апреля 1942 г.)

Наступательная операция войск Волховского и Ленинградского фронтов в период блокады Ленинграда. Проводилась с целью прорыва и снятия блокады. В ходе операции 2-я Ударная Армия оказалась в окружении и погибла под Ленинградом. Цель операции достигнута не была, прорвать блокаду не удалось.

Режицко -Двинская наступательная операция (10 - 27 июля 1944 г.)

Войска 2-го Прибалтийского фронта разгромили режицко-двинскую группировку противника и продвинулись в западном направлении до 200 км, освободив от немцев города Опочка, Идрица, Себеж, Дрисса, Резекне (Режица), Даугавпилс (Двинск); к 27.7.44 г. войска фронта вышли на рубеж Балтинава, Калупе, Зап. Даугавпилс (Двинск).

Воспоминания

Нервы войны

«Иногда связь называют «нервами войны», и это понятно, так как роль её трудно переоценить. Без связи с руководством, с соседними подразделениями невозможны скоординированные действия и верные решения.

Более одного миллиона военных связистов участвовало во всех сражениях Великой Отечественной войны, обеспечивая бесперебойную связь на суше, в воздухе и на море при любых условиях. Это радисты, телефонисты, телеграфисты, механики дальней связи, сигнальщики, линейные надсмотрщики (как их называли, «полевики»).

Самой сложной и опасной была работа связистов-полевиков, которые отвечали за проводную связь. При её нарушении связисты немедленно, не дожидаясь прекращения огня, должны были найти и исправить повреждение. Делали они это при помощи катушки проводов. Она переносилась с помощью специального ремня, как правило, на спине, на левом боку, иногда– впереди (при водной переправе).Телефонная катушка фиксировалась так, чтобы удобно было раскручивать кабель. Вес пустой катушки был около 4,5 кг, а с телефонным кабелем – уже 12-13 кг. Именно такая катушка связиста 1943 года сохранилась в музее-заповеднике.

А если представить связиста-полевика не в летнем, а в зимнем варианте военной формы: тяжелая шинель, оружие и еще телефонная катушка …и передвигаться приходилось не во весь рост, а чаще всего ползком по мокрому снегу, топкому болоту, то понимаешь, что связисты каждый день совершали подвиг, порой ценой своей жизни. Один из таких подвигов описан в рассказе Льва Абрамовича Кассиля «Линия связи». Раненый Николай Новиков соединил обрыв двух проводов зубами: связь была восстановлена, но связист погиб.

Военные связисты внесли свой большой вклад в дело Победы, обеспечивая бесперебойную связь. Об их подвиге нам еще и еще раз напоминает телефонная катушка 1943 года».

Надежда Алексеевна Высоцкая, научный сотрудник Нижнетагильского Музея -заповедника "Горнозаводской Урал".